Historia de San Juan

La "revolución" de los amigos (1841)

Sobre llovido, mojado

No hay dudas que 1841 fue un año dramático para San Juan.

Primero, porque cientos de sus jóvenes fueron llevados por el general Benavides a la guerra con el ejército unitario. Y la mayoría murió en el campo de batalla.

Segundo, porque en una porción de su territorio, Angaco, se libró la más cruenta batalla que recuerde la historia de las guerras civiles argentinas, muriendo en pocas horas más de mil soldados. Tercero, porque la capital fue invadida por el general Mariano Acha primero y el general Araoz de Lamadrid después.

Tercero, porque la capital fue invadida por el general Mariano Acha primero y el general Araoz de Lamadrid después.

Si los sanjuaninos iban a la guerra, la gente debía aportar no sólo sus hijos sino también su dinero, sus caballos, sus animales y armas.

Si, en cambio, los ejércitos invasores llegaban a San Juan, el panorama poco cambiaba: tomaban por la fuerza el dinero y los bienes de los pobladores, violaban a sus mujeres y mataban a quien se opusiera a ser despojado o simplemente los mirara mal.

No importa que fueran unitarios o federales, la población siempre llevaba las de perder.

Pero en este panorama aterrador, hubo una revolución —si así puede llamarse— que tuvo ribetes de comicidad.

Un poco de aire fresco, en medio de tanta sangre.

El 27 de agosto del ‘41 el general Lamadrid deja San Juan tras haber permanecido cuatro días. Se lleva todo lo que pudo conseguir en dinero y efectos e incluso se apodera de la suegra, la esposa y los hijos del gobernador, general Nazario Benavides a los que toma de rehénes y parte a Mendoza, en persecución de éste que llevaba como prisioneros a su hijo de 19 años, el capitán Ciriaco de Lamadrid y al general Acha.

Pero antes de partir, deja al frente del gobierno a un coronel que había sido federal a las órdenes de Facundo Quiroga pero se había pasado a las filas unitarias. Anacleto Burgoa, se llamaba el hombre y era famoso por su ambición de mando, su ignorancia, su altanería y su absoluta falta de capacidad para gobernar.

Pero ahí estaba don Anacleto, ocupando la misma silla por la que antes o después pasarían hombres de la talla de Domingo Faustino Sarmiento, Salvador María del Carril, José Ignacio de la Roza o Nazario Benavides.

Burgoa, como buen converso, odiaba a los federales por los que alguna vez luchó. El primer hecho “importante” de su gobierno fue un anticipo de lo que vendría. Instigó a seis jóvenes fanatizados por la causa unitaria para que tomaran un gran retrato de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, que tenía Benavides en su despacho. Hizo que lo llevaran a la Plaza Mayor. Allí lo colocaron en forma vertical, sostenido por un palo.

El primer hecho “importante” de su gobierno fue un anticipo de lo que vendría. Instigó a seis jóvenes fanatizados por la causa unitaria para que tomaran un gran retrato de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, que tenía Benavides en su despacho. Hizo que lo llevaran a la Plaza Mayor. Allí lo colocaron en forma vertical, sostenido por un palo.

Luego vino la orden:

—¡Fuego!

Y el retrato fue fusilado, entre la risotada de los jóvenes.

Acto seguido, le prendieron fuego.

Todo sea por un amigo

Todo sea por un amigo

Realmente era repugnante Burgoa.

No sólo por su forma de ser sino porque también impuso aportes compulsivos a la población para sostener al ejército de Lamadrid, que se preparaba para pelear en Mendoza.

No podía durar mucho, aunque colaboraran con él y trataran de que hiciera algo coherente los más caracterizados unitarios residentes en San Juan aquel año, como Damián Hudson, Indalecio Cortínez, Antonio Lloveras, Cesáreo Aberastain y Tadeo y Manuel Hipólito de la Rosa.

Y a los quince días de ejercer la gobernación, fue derrocado.

La historia del derrocamiento de Burgoa fue graciosa.

Había un capitán del ejército que había combatido junto a Benavides durante la campaña de Cuyo. Juan José Atencio, se llamaba el hombre y era comandante de milicias de caballería.

Don Atencio vivía para el lado de Santa Lucía. Y estaba muy preocupado.

Ocurre que un gran amigo de Atencio y camarada de armas, el capitán Juan de la Cruz Sánchez había sido detenido por los unitarios.

Atencio convocó a varios milicianos a sus ódenes y a algunos vecinos y les comentó las malas noticias que había escuchado:

—Mañana lo fusilan a Sánchez.

Todos se indignaron.

—¡Unitarios hijos de puta!—, fue la frase más suave.

—No hacemos nada insultando a los salvajes...

—¿Y qué podemos hacer?

—Rescatar al capitán.

Como idea estaba bien.

Pero no era fácil sacarlo del cuartel de San Clemente, donde tenían engrillado al militar.

Además corrían contra el tiempo.

—Lamadrid ha dejado muy poca tropa en San Juan, yo creo que podemos rescatarlo—, dijo don Atencio.

—Pero si mañana lo fusilan, tenemos que sacarlo hoy mismo.

—Sí, hay que sacarlo ya.

A las 3 de la tarde de aquel 11 de setiembre de 1841, el capitán Juan José Atencio, acompañado por 56 amigos, se dirigió al cuartel de San Clemente, dispuesto a rescatar al capitán Sánchez o morir en el intento.

Y acá vino la sorpresa.

Porque San Juan estaba en guerra. Pero el escenario estaba lejos, en Mendoza, donde se combatía.

Y a las 3 de la tarde, en un pueblo aburrido de muertes y despojos, nadie estaba con ganas de pelear.

Don Atencio entró al cuartel.

—¡Ríndanse o los matamos!— fue la orden.

Y todos se rindieron, sin disparar un tiro.

Grandes abrazos entre Sánchez y sus salvadores.

Ya que estaban, los hombres de Atencio liberaron a todos los federales presos.

Y pronto la noticia corrió como reguero de pólvora.

—¡Volvieron los federales! ¡Volvieron los federales!

El primero que corrió a esconderse fue el gobernador dejado por Lamadrid, Anacleto Burgoa.

Ni trasmisión del mando hizo.

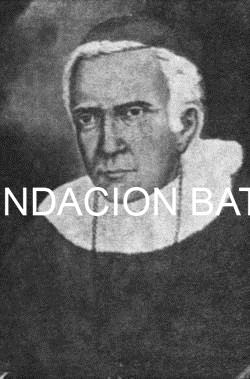

Corrió a la casa del obispo, José Manuel Eufrasio de Quiroga Sarmiento, tio de Domingo Faustino Sarmiento, donde pidió refugio.

Al rato, todo San Juan comentaba lo sucedido, agrandando los hechos:

—¡Los federales han retomado el gobierno!

—¿Y Burgoa?

—Huyó.

¡No quedó un sólo unitario en San Juan!

Los que habían tenido actuación junto a Lamadrid o Acha sabían lo que les esperaba si el poder volvía a los federales.

En aquellos años, ninguno se andaba con chiquitas y el que no era pasado a degüello, era fusilado o engrillado.

El vecindario no comprendía el significado de la revuelta.

Pero como siempre ocurre en estos casos, se abrieron las casas federales y los partidarios de Banavides salieron a festejar.

—¡Mueran los salvajes unitarios!

—Hay que fusilar a Burgoa!

Mientras los más exaltados festejaban en las calles, los vecinos unitarios se despidieron apresuradamente de sus mujeres y sus hijos y enfilaron para las sierras vecinas y los valles cordilleranos para ponerse a salvo.

A todo esto, Atencio tomaba conciencia de lo que estaba pasando.

—Capitán, la provincia ha quedado acéfala.

—¿Y yo qué tengo que ver?

—Usted debe decidir quien va a gobernar...

—Ah, no... busquemos a alguien que se haga cargo.

Atencio no se había propuesto revolución alguna.

Menos aun quedarse con el gobierno.

—Yo sólo quise liberar al capitán Sánchez—, decía.

Durante los tres dias siguientes, Atencio y Sánchez, hombres sencillos y sin aspiraciones de poder, quedaron a cargo de San Juan.

Buscaron quien se hiciera cargo del gobierno.

Pero eran días muy convulsionados y nadie deseaba arriesgar su pellejo ante tamaña responsabilidad.

El 15 en la mañana apareció la idea salvadora.

—Entreguemosle el gobierno al obispo.

Atencio y Sánchez fueron a la casa del obispo y le expusieron la situación.

—Alguien tiene que gobernar, su excelencia.

Y el obispo aceptó hacerlo.

Ese mismo día 15 asumió como gobernador.

Designó ministro a otro sacerdote, el presbitero José Manuel Astorga.

—Yo voy a gobernar pero usted me va a tener que ayudar— dijo el obispo dirigiéndose al capitán Juan de la Cruz Sánchez.

—Estoy a sus órdenes.

—A partir de este momento lo asciendo a teniente coronel y queda designado comandante general de las fuerzas de la provincia.

Así fue como San Juan tuvo durante seis días al obispo como gobernador.

El día 21, desde Mendoza, el general Benavides designó como su delegado al coronel José María Oyuela quien inmediatamente asumió el mando.

En tres semanas San Juan había tenido a tres personas distintas al frente de los asuntos de gobierno.

El escondite de Burgoa

Pero si simpática fue la “revolución de los amigos”, no menos alocadas fueron las peripecias que debió sortear el derrocado Anacleto Burgoa.

Hombre odiado por unitarios y federales, el gobernante dejado por Lamadrid en San Juan sólo pudo conseguir que el obispo lo ocultara en su casa.

Y allí estaba, en un cuarto de paja, vestido de mujer para no ser reconocido.

—Usted tiene a Burgoa, obispo— fue el cargo que le hicieron algunos fanáticos federales.

—Sólo me acompaña la sirvienta de la casa-, contestó el obispo.

No conformes con eso, al día siguiente una partida de montoneros cercó la casa del obispo. Fuertes golpes en la puerta hicieron salir a Quiroga Sarmiento. Según un relato de Sarmiento, este fue el diálogo:

—¿Quién es?

—Entregue al gobernador.

—No puedo entregarlo.

—Echaremos la puerta abajo y registraremos.

—Nadie puede entrar en casa del obispo.

—Abra.

No abro. Benavides, Lamadrid ni Acha han atropellado esta casa.

—Traemos orden.

—Pues bien, abro, pero el que pise el umbral queda excomulgado.

¡Qué disparar de gauchos! ¡Qué polvareda! ¡Ni uno solo resistió esta furibunda carga. El obispo quedó dueño del campo y fue elegido gobernador.

Volver al indice de trabajos de Juan Carlos Bataller

Ver Década de 1840