Vida Institucional

Las memorias de Ivelise. Nacimiento de los hijos e historias de Moscú

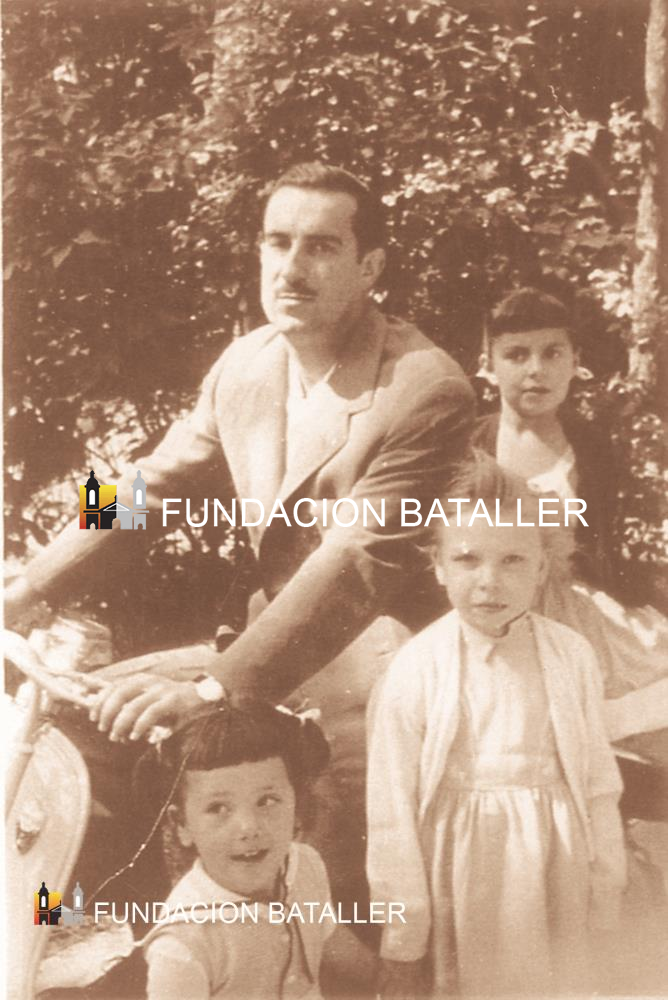

En esta parte de sus memorias, la doctora Ivelise Falcioni de Bravo relata el nacimiento de sus hijos, a la vez que explica que por sus tareas políticas nunca su esposo pudo acompañarla en los partos. Relata además un hecho que, ella misma lo afirma, “todavía me intriga”: las gestiones que don Leopoldo hizo para lograr que una mujer rumana pudiera dejar su país pues quería casarse con ella.

Leopoldito Alfredo, mi hijo mayor, nació en 1960, me acompañaba mi madre. Tuve tres partos normales y tres con cesárea. Cuando nació Alejandro Quinto, con cesárea, el doctor Albertelli me ató las trompas, sin pedirme permiso ni anticiparme nada. Después me dijo: “Ivelise, vos ya no podés tener más hijos, te podés morir”. A veces tenía mucho miedo con los partos. Mi madre estuvo siempre conmigo. Leopoldo no estuvo presente en el nacimiento de ninguno de nuestros seis hijos. Yo me asustaba, no permitía que me anestesiaran hasta no tener la certeza de que el doctor Albertelli, Jorge Albertelli, había llegado. Entonces me decía: “Quedate tranquila, Ivelise, ya estoy aquí con vos”, y yo: “Bueno, doctor, pero déjeme que lo vea, después me entrego”, y el buen doctor me tomaba la mano, se bajaba el barbijo y me sonreía. Otras veces le decía: “doctor, no se le ocurra morirse, qué haría yo sin usted”; fue mi buen consejero, aunque ya era un hombre mayor. A Leopoldo y a mí nos gustan mucho los niños y, con el tiempo, terminé por entender que no existe el momento ideal para formar una familia. Era un proceso paulatino e iba sucediendo.

Leopoldito Alfredo, mi hijo mayor, nació en 1960, me acompañaba mi madre. Tuve tres partos normales y tres con cesárea. Cuando nació Alejandro Quinto, con cesárea, el doctor Albertelli me ató las trompas, sin pedirme permiso ni anticiparme nada. Después me dijo: “Ivelise, vos ya no podés tener más hijos, te podés morir”. A veces tenía mucho miedo con los partos. Mi madre estuvo siempre conmigo. Leopoldo no estuvo presente en el nacimiento de ninguno de nuestros seis hijos. Yo me asustaba, no permitía que me anestesiaran hasta no tener la certeza de que el doctor Albertelli, Jorge Albertelli, había llegado. Entonces me decía: “Quedate tranquila, Ivelise, ya estoy aquí con vos”, y yo: “Bueno, doctor, pero déjeme que lo vea, después me entrego”, y el buen doctor me tomaba la mano, se bajaba el barbijo y me sonreía. Otras veces le decía: “doctor, no se le ocurra morirse, qué haría yo sin usted”; fue mi buen consejero, aunque ya era un hombre mayor. A Leopoldo y a mí nos gustan mucho los niños y, con el tiempo, terminé por entender que no existe el momento ideal para formar una familia. Era un proceso paulatino e iba sucediendo. Y así nació Leopoldo Alfredo, con mi esposo ausente por compromisos políticos en su provincia. Permanecí en el Instituto del Diagnóstico cuatro días, y al segundo o al tercero llegó el padre de la criatura. Siempre era así. El sabía que yo estaba bien cuidada, bien atendida, con un gran profesor, entonces... bueno... Yo lo justificaba, pero no lo disculpaba. ¡Cómo no se tomaba un avión para estar conmigo! ¡Si a él le encantaba volar!.

Y así nació Leopoldo Alfredo, con mi esposo ausente por compromisos políticos en su provincia. Permanecí en el Instituto del Diagnóstico cuatro días, y al segundo o al tercero llegó el padre de la criatura. Siempre era así. El sabía que yo estaba bien cuidada, bien atendida, con un gran profesor, entonces... bueno... Yo lo justificaba, pero no lo disculpaba. ¡Cómo no se tomaba un avión para estar conmigo! ¡Si a él le encantaba volar!.

Cuando llegábamos a Moscú —aterrizar allá en invierno asusta, no se ve nada, sólo se adivinan las luces de la pista ya cuando uno está sobre ellas, casi tocando tierra—, Leopoldo no se alteraba. La gente de Aeroflot le decía que estábamos por aterrizar y él tan tranquilo, pensaba que eran los mejores pilotos porque conocían bien las condiciones atmosféricas de su tierra, la nevisca, la cerrazón. A veces Pan American no podía entrar, ni la línea japonesa ni ninguna otra, pero Aeroflot siempre llegaba. ¡Bien podría haberse tomado un avión para estar conmigo! Y no era falta de cariño por sus hijos.

Esa primera vez con Leopoldito, cuando finalmente llegó, feliz, me dijo: “Pero qué criatura tan hermosa, tan grande...!” y lo cargó en sus brazos, y lo miró con tanto cariño, tan emocionado... y me acuerdo que le respondí: “Pero ¿qué decís?, Leopoldo, ¡cómo no va a estar grande si ya tiene tres días...!”.

La madre de Leopoldo, doña Enoe, fue a saludarme y a conocer al nieto, acompañada por su hija Rosa y una empleada que tenían, Lala. Por esta muchacha me enteré de muchas cosas, para bien o para mal; era una chica simple que a veces hablaba de más, que hacía comentarios sin darse cuenta, sin dobles intenciones, o al menos es lo que parecía.

A través de ella supe acerca de una rumana por la que mi marido había intercedido directamente ante Stalin. Bravo, que con sus modales parsimoniosos pero firmes no padecía timideces de ningún tipo, le pidió a Stalin que interviniera para poder sacar a la rumana de su país porque quería casarse con ella. Así de simple.

El tema, a pesar de los años transcurridos y que el episodio tuvo lugar cuando Leopoldo y yo todavía no nos conocíamos, todavía me intriga. Sin embargo, lo justifico: él era joven, tendría treinta y tres, treinta y cuatro años, ¡a quién se le ocurre ir nada menos que ante Stalin con una cuestión así...! pero ¡en qué estaba pensando...! Vaya uno a saber en qué estaría pensando Leopoldo, pero la autorización le fue concedida, según consta en una nota escrita por Leonid Maksimenkov y publicada en Pravda, el 8 de febrero de 1953, donde se detallan las circunstancias del encuentro y el diálogo entre el embajador argentino y Stalin. También estuvo presente el canciller Vishinski, Viacheslav Molotov y el secretario que transcribió el diálogo.

En su momento este encuentro despertó todo tipo de asombros y suspicacias, porque Stalin —el Generalísimo, como se dirigían a él— no concedía entrevistas a nadie, vivía prácticamente recluído, trabajaba de noche y se rumoreaba que no se mostraba en público ni se dejaba ver porque estaba gravemente enfermo. De hecho, falleció un mes después.

Ernesto Castrillón publicó en el suplemento “Enfoques” de La Nación, el 11 de mayo de este año, un artículo “Recuerdos de la Guerra Fría. Entrevista con Stalin” que no tiene desperdicio, acerca del encuentro Bravo-Stalin. Hay una posdata en la transcripción que Andrei Vishinski hizo de dicho diálogo, referida a la solicitud del embajador para que le ayudaran a liberar del cautiverio rumano a su supuesta novia y que dice así:

“Me dirijo a Su Excelencia Generalísimo Stalin como el amigo de Argentina y Rumania solicitándole que contribuya a que Margarita Ioana Stamatiad, asistenta de la facultad filológica de la Universidad de Bucarest (Rumanía) pueda obtener el permiso para viajar a Moscú porque quiero casarme con ella.

Es una muchacha discreta de una familia pobre, tiene principios democráticos.

En el momento actual está gravemente enferma y se encuentra en un hospital.

Solicito a Su Excelencia que haga gestiones ante el gobierno de Rumanía para que a esta muchacha le sea expedido el pasaporte correspondiente. Hasta el día de hoy el Ministerio de Rumanía no ha respondido a mi solicitud sobre el permiso de viaje para la persona indicada, a pesar de que esta solicitud fue enviada hace bastante rato.

Le estaré agradecido a Su Excelencia durante toda mi vida por la ayuda en este asunto.

Leopoldo Bravo. Esto ocurría en 1953. En esa misma entrevista, y de acuerdo con el artículo de Abel Posse publicado en La Nación el 31 de julio de 2003, Bravo y Stalin hablaron sobre el peronismo; el embajador argentino intentó explicarle qué era el movimiento peronista, de qué se trataba la tercera posición y Stalin rápidamente sacó sus conclusiones. Mirando fijo a Leopoldo le dijo: “Si lo he entendido bien, ustedes serían capitalistas, pero no tanto. Pero también socialistas, aunque casi nada. Llegan al poder por elecciones, pero no creen en la democracia burguesa...”.

Esto ocurría en 1953. En esa misma entrevista, y de acuerdo con el artículo de Abel Posse publicado en La Nación el 31 de julio de 2003, Bravo y Stalin hablaron sobre el peronismo; el embajador argentino intentó explicarle qué era el movimiento peronista, de qué se trataba la tercera posición y Stalin rápidamente sacó sus conclusiones. Mirando fijo a Leopoldo le dijo: “Si lo he entendido bien, ustedes serían capitalistas, pero no tanto. Pero también socialistas, aunque casi nada. Llegan al poder por elecciones, pero no creen en la democracia burguesa...”.

—”Eso mismo”— le contestó mi marido al hombre de mirada de hielo sentado frente a él, un personaje que solía decir que la muerte de una persona era una tragedia, pero que la muerte de millones no era más que una estadística. En el primer artículo al que me referí, Leonid Valentinovich Maksimenkof agrega: “Un funcionario amigo de Stalin, Poskrebishev, después de la conversación con el Embajador cayó en desgracia. Su lugar lo ocupó V. Chernuja. Precisamente fue él quien comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores de la URSS el veredicto de Stalin: que el Ministerio de Relaciones Exteriores contribuye”, o sea, que se harían todas las gestiones necesarias para complacer al embajador argentino. “Dicho al c. Malik 20.02.53 VCH”. Maksimenkof es un funcionario del Centro de Investigaciones de Rusia y la Europa Oriental de la Universidad de Toronto.

Leopoldo no se casó nunca con Margarita Ioana y tal vez su solicitud no haya sido más que un favor para esta muchacha, de los tantos que se hacían en esa época. Al abrir los archivos privados de Stalin, cumplidos cincuenta años de su muerte, éstos salieron a la vista del mundo.

Cuando mi esposo estuvo en Rumania

por primera vez, siendo todavía soltero, tuvo oportunidad de conocer a la famosa Ana Pauker, jefa de las tropas comunistas que entraron en Rumania y destronaron al rey Carol. Años después ella misma fue destituida y fusilada por los propios comunistas.

Volviendo a mis hijos, mamá preparaba los moisés para ellos, la ropa, los escarpines, los pañales, en una palabra: se ocupaba de todo.

Se me partía el alma cuando Leopoldo no venía, pero qué podía hacer... me decía a mí misma que no habría podido llegar, las enfermeras me preguntaban por él porque lo conocían, o lo querían conocer, a mí me daba vergüenza, no sabía qué decir. No tardamos en instalarnos en el departamento de Rodríguez Peña, con la mamá de Leopoldo, Rosa y Enoíta. Más tarde Rosa compró un departamento en avenida Leandro N. Alem y se mudó allí con su madre y su hija, y con el tiempo se fueron a San Juan. Yo me quedé acá, en Rodríguez Peña, sola, con Lala. Y con mi madre, que jamás me dejó.

Leopoldo era un padre frecuentemente ausente pero cariñoso y proveía lo necesario para mi sustento y el de sus hijos, aunque mis gustos personales me los daba mamá: me compraba todo lo que yo pedía, pero eso sí: a su gusto, no al mío.

Con el nacimiento de uno de mis hijos una compañera de facultad me envió de regalo un moisés adornado con tules que a mí me pareció muy bonito, no así a mi madre, de modo que el moisés volvió ipso facto por donde había venido, y el niño usó el que primorosamente le había preparado su abuela. Entretanto, yo pasaba los días entre la crianza de mis hijos y la atención de los personajes de la política que mi esposo invitaba a la casa, para conversar. Esta mesa en la que ahora escribo mis memorias es histórica: aquí mismo estuvieron los integrantes de La Hora del Pueblo y muchos jefes de partidos provinciales y nacionales, como así también miembros de las Fuerzas Armadas. Me embaracé de Juan Domingo y Leopoldo tampoco estuvo para el parto; yo le puse Juan Domingo y le hice saber a Perón que había nacido un segundo nieto de Alfredo Falcioni, su amigo. Perón me mandó una tarjeta, y de paso aprovechó para decirme que designaba como sus representantes a Paladino y a la doctora Teresa Manuela Estévez Brassa, que es actualmente camarista en lo civil, mu amiga mía de toda la vida. Quiere decir que Perón e Isabel fueron los padrinos de Juan Domingo.

Me embaracé de Juan Domingo y Leopoldo tampoco estuvo para el parto; yo le puse Juan Domingo y le hice saber a Perón que había nacido un segundo nieto de Alfredo Falcioni, su amigo. Perón me mandó una tarjeta, y de paso aprovechó para decirme que designaba como sus representantes a Paladino y a la doctora Teresa Manuela Estévez Brassa, que es actualmente camarista en lo civil, mu amiga mía de toda la vida. Quiere decir que Perón e Isabel fueron los padrinos de Juan Domingo.

De mi primer hijo, Lepoldo, la madrina fue Enoíta, hija de Rosa Bravo, y el padrino, su tío Federico Bravo; de Federico Jorge, fue el doctor Jorge Albertelli y mi prima, Nelly Falcioni de Ghirimoldi; de Juan Domingo, la doctora Estévez Brassa, representando a Perón e Isabel; de María del Valle, mi amiga Leticia Vaca y su esposo, el coronel Luis Felipe de Arrascaeta.

Más de una vez me sentí dejada de lado, con mis ambiciones frustradas, mis deseos personales postergados por tiempo indefinido, y para conformarme me decía que estaba en la etapa de tener a los hijos, de hacerlos crecer sanos, que después ya vería cómo encauzaba mi afán de avanzar en la política. He tenido que luchar mucho y, como siempre digo, vivir la vida es la mejor batalla, pero sobrevivirla es la mejor victoria. No obstante, racionalizar la situación no me ayudaba demasiado y lloraba, lloraba mucho. Aceptaba la compañía de mi madre pero al mismo tiempo me irritaba, porque seguía sujeta a sus decisiones. Ella sufría conmigo y por mí las ausencias de Leopoldo, pero yo no demostraba mis desazones sino que, al contrario, con mi madre, trataba de disimularlas. Cuando finalmente nos instalamos en San Juan, no me sentí cómoda en la casa de la calle Mitre, no la sentía completamente mi casa. Comencé a tener un contacto más cercano con la familia de Leopoldo.

Entre tanto encuentro y desencuentro, más de una vez pensé en dejar a mi marido, aunque finalmente nunca lo hice. No quiero dejarlo a Leopoldo ni un momento, y menos hoy, tan debilitado como está. No me daría el corazón, lo veo muy aferrado a mí, muy dependiente. Ayer me estuvo esperando desde la una del mediodía hasta las cinco de la tarde, no quiso ir a dormir la siesta. Lo que siento es amor, no es lástima, y lo que sé con absoluta certeza es que no quiero hacerlo sufrir. Estamos juntos desde 1958. A veces bien, a veces mal. Una vez, sin embargo, y después de pensarlo mucho, le dije que me quería ir, hacer mi vida. Estos sentimientos siempre eran contradictorios porque yo tenía conflictos con el hombre, con el esposo, con el padre de mis hijos, pero no con mi gobernador, el líder político a quien yo había elegido, había votado para conducir los destinos de la provincia. ¿Cómo iba a dejarlo solo?, ¿cómo no iba a quedarme a su lado y apoyarlo?.

Yo le daba mi voto no porque fuera mi esposo, sino porque siempre estuve convencida de que sus planes de gobierno eran claramente superiores a cualquier otro.

Esa vez faltó poco para que Leopoldo me amenazara sin piedad; quién sabe si fue por cariño verdadero, tal vez por amor propio... El estaba muy orgulloso de la familia que yo le había dado, de sus hijos, y además... bueno, lleva la sangre de Cantoni, que nunca fue de carácter manso. Yo siempre le decía: “debemos avanzar juntos o no avanzaremos jamás; el bloquismo debe ser siempre la gran empresa familiar, reflejo de lo que sos vos en espíritu y persona”. Y como ya dije, él era, es y será mi gobernador, el líder a quien siempre voté. Todo lo demás fue música de fondo: su empresa era la mía.

En cuanto a la sangre de Cantoni que corre por las venas de Leopoldo, mi hijo Fernando me recuerda esa vez que durante una de las estadías en Rusia el padre presentó síntomas de su alergia recurrente y recibió, solícitamente, la terapia habitual: vodka como jarabe, como digestivo, como calmante, como cataplasma, como descongestivo, además de un recambio casi completo de la sangre. Fernando sigue: “no sé cuánto le habrá quedado de su sangre original, te acordás, mamá, recibió muchas transfusiones, creo que lo que le corre por las venas es más sangre rusa que sanjuanina. Y vodka, con toda seguridad”, agrega sonriendo ampliamente y sosteniendo en la mano el bastón de su padre, que tiene un delicado mango de marfil tallado.

En la Rusia de hoy se están llevando adelante estudios serios para combatir el SARS, el nuevo síndrome de la neumonía atípica que ya se perfila como la primera plaga del siglo veintiuno; entretanto, y como medida preventiva, los rusos han incrementado el consumo de su bebida nacional con menor grado alcohólico, en la creencia, por lo menos a nivel popular, de que unos buenos tragos de vodka durante el día son capaces de mantener a raya a la más pertinaz de las pestes.

Más de una vez, acicateada por las dudas que siempre tuve acerca de la rumana Stamatiad, solía preguntarle a mi marido en un tono que quería ser de broma: “¿Y Leopoldo... te gustan las rusas y las rumanas?”, a lo que él habitualmente respondía, también en broma: “Sí, claro, yo creo que cada hombre debería tener tres mujeres, es la cantidad justa...”. Leopoldo estuvo verdaderamente enamorado de mí y de la política, del trabajo, cualesquiera que éste fuese; yo fui su compañera, la madre de sus hijos. Si me cruzaba con algún hombre particularmente apuesto lo miraba, sí, como se mira cualquier cosa bella, pensaba, “qué buen mozo” y ahí terminaba la cuestión, porque debo reconocer que fui pispireta y coqueta.

En Moscú, Leopoldo no se sentía nada feliz con la deferencia que tenía el coronel Shatalov, jefe de los astronautas rusos, para conmigo, cada vez que coincidíamos en eventos oficiales a los que muchas veces también asistía la primera astronauta rusa, Tatiana Tereshkova.

En una ocasión, esta astronauta, que indudablemente era una mujer de inteligencia poco común, me hizo el siguiente comentario: “La primera vez que ví el planeta Tierra desde el espacio, me pregunté cómo era posible que los seres humanos pelearan tanto entre sí por una cosa tan pequeñita...”. Shatalov era indudablemente apuesto y toda una personalidad tanto dentro como fuera de su país; posiblemente se sintiera atraído por mí, aunque nunca tuvo actitud alguna incorrecta, fuera de lugar. Hace pocos días lo ví en un canal de cable hablando sobre el rescate de una zonda espacial. Ahora es el general Shatalov. Pero por esos días, cada vez que Leopoldo veía que el ruso se me acercaba, con cualquier pretexto se unía a la conversación. Por las dudas. Para marcar territorio.

El mismo Leopoldo que hoy, pasados sus ochenta años, quiere ser enterrado no junto a mí sino conmigo. Quiere mandar a construir un cajón doble, donde entremos los dos, uno al lado del otro, o uno de dos pisos, lo mismo da. “Igual, aunque ahora esté enfermo, vos te vas a ir antes que yo...” me dice a veces en un susurro, con una seguridad un poco espeluznante.

De vez en cuando hablamos, aunque no de amor. Nos tomamos las manos, jugamos a las palmaditas, como las criaturas. Yo lo cuido, él se deja atender y no me quita los ojos de encima, unos ojos acuosos que de a ratos parecen perdidos en algún otro tiempo, aunque me inclino a pensar que mi compañero de toda la vida no está tan mentalmente ausente de este mundo como se podría suponer; me pide que me siente junto a su cama hasta que se duerma y, al despertar, me vuelve a llamar. En su momento de lucidez me pregunta: “¿cómo está el bloquismo? ¿se ganará?”.

Se queda mirando a los lejos por la ventana y dice: “¡qué difícil es la política...!”. Se da vuelta, o lo intenta sin mi ayuda y vuelve a dormirse. Cuando le dije que estaba escribiendo este libro y le leí el título me respondió con dificultad y emocionado: “Vieja, ¡qué valiente sos!”, lloramos los dos.

Y así pasan los días de nuestras vidas.

Yo escribiendo y él mirando o durmiendo. Como enfermo es obediente y tranquilo, como fue su naturaleza. Pocas veces se pone molesto e inquieto.

Nota publicada en LA PERICANA, edición 34 del 21 de octubre de 2016 y que integra la edición 1743 de EL NUEVO DIARIO