Historia de San Juan

El día que mataron a Amable Jones

El 20 de noviembre de 1921 fue un día muy largo por los acontecimientos que vivió la provincia. Mientras la mayor parte de los sanjuaninos dormía, había otros que comenzaban a actuar con el objetivo de producir un hecho que cambiaría la historia de la provincia y que, por las definiciones que implicaba, influiría notablemente durante los 80 años siguientes. Una vez más San Juan ocuparía la primera plana de todos los diarios nacionales. Y lo sería, esta vez también, por los desencuentros entre sus habitantes, por las pasiones descontroladas, por la falta de capacidad política para resolver los problemas en un marco civilizado. La acción comenzaría con la primera hora del día. Se resume a continuación paso a paso la trama de una historia, con sus mínimos detalles, sus protagonistas y los pasos cronológicos de un día agitado.

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 0 HORAS

Las últimas horas de un gobernador

La cita era en la esquina de la plaza 25, en Rivadavia y General Acha, frente a la Legislatura.

La hora: justo a la medianoche.

Veinte minutos antes de la hora fijada ya estaba en el lugar Alejandro Joanasi.

Joanasi -o Juanasi, según otros documentos- había nacido en San Juan 39 años atrás. Llevaba el apellido de su madre, que se llamaba Felipa, y vino al mundo un 29 de octubre de 1882 sin que nunca se supiera quién fue su padre.

Desde chico tuvo que trabajar para sobrevivir. Eso hizo que sólo pudiera ir a la escuela un par de años. Ya hasta se había olvidado de la lectura y sólo podía firmar con letras torpes.

Medía 1,69 y era bastante gordito. El pelo y el bigote entrecanos le hacían aparentar más edad. Un lunar pigmentado en la región temporal derecha era su rasgo más distintivo. Joanasi estaba casado y era de condición muy humilde.

Joanasi estaba casado y era de condición muy humilde.

Aquella noche había llegado caminando desde su casa, ubicada en la calle Entre Ríos 1363.

Joanasi no era un militante político. Pero era un fervoroso seguidor de Federico Cantoni. Como médico, Federico había atendido siempre a toda su familia y nunca le cobró un peso. Es más, en muchas oportunidades le regaló los remedios que necesitaba.

Pero además, las pocas veces que lo escuchó hablar a Cantoni sintió que era posible cambiar su historia personal; que sus hijos podían tener un futuro mejor, que no estaban condenados de antemano por la pobreza, como lo estuvo él.

Cuando sus amigos hablaban de política o de cuestiones de gobierno, Joanasi sólo respondían:

—A mi no me hablen de esas cosas. Yo soy cantonista hasta la muerte. Es el único político que ha hecho algo por mí. Cuando me necesite el doctor, estoy a sus órdenes.

Mucha gente le dijo esas palabras a Federico Cantoni.

Esta vez, Federico los necesitaba a todos.

El segundo en llegar fue Rómulo Tobares, el hombre que lo había invitado a sumarse a la partida aquella noche. Estaban por dar las 12 y de pronto la sombra apareció por detrás suyo:

—¡Entregáte, Joanasi, que has sido descubierto!

—¡Eh, don Rómulo, no me haga esto que demasiado nervioso estoy...!

Tobares rió.

—¿Adónde vamos a ir?—, preguntó Joanasi.

—Esperate un ratito y ya vas a saber.

En ese momento vieron llegar a Belisario Clavel, muy serio y con aire preocupado.

—¿Qué tal muchachos? Vamos, que ya nos van a pasar a buscar.

Los tres tomaron por la calle General Acha en dirección al norte. Al llegar a Laprida entraron al bar ubicado en la esquina, llamado “La amistad”.

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 0.10 HORAS

Emilio Sancassani llegó a la casa de Miranda Jámenson y fue recibido por la hermana de Miranda, Juana.

—Hola Juana... ¿ya están los muchachos?

—Pasá Emilio.... Sólo los Peña han venido... La propiedad en realidad era de Arturo Pacheco, cuñado de Miranda Jámenson, pero la ocupaba este y su esposa, Fermina Pacheco.

La propiedad en realidad era de Arturo Pacheco, cuñado de Miranda Jámenson, pero la ocupaba este y su esposa, Fermina Pacheco.

Junto a la vivienda había un local con una mesa de billar y un bar. Aquel sábado a la noche, unos doce o trece aburridos parroquianos despuntaban el vicio.

Sancassani entró a la casa y se dirigió al comedor, ubicado en una pieza interior, distante a 10 metros de la calle, con puerta a un corredor que miraba al norte.

Tenía ventana al sur y otra puerta de comunicación con otra pieza al naciente.

Los Peña Zapata habían llegado temprano. A las 10 de la noche ya estaban en lo de Miranda.

—¡Eh.. Emilio, como estás! Ya era hora que fueran llegando pues se nos había terminado los temas de conversación—, dijo Miranda.

Sobre la mesa había una botella de vino blanco, tres vasos y un paquete de cigarrillos Dólar de 30 centavos.

Emilio se abrazó con los Peña, y bromeó con José María:

—Veo que traes el quitapenas...—, le dijo tocando el arma que aquel cargaba en la cintura.

—Esta vuelta parece que lo vamos a tener que usar....

—Y los demás muchachos... ¿a qué hora vienen?—, preguntó Miranda.

—Yo creía que ya estaban acá. Mirá, Vicente, mejor me voy hasta lo de Benito Urcullu a ver si han llegado. Enseguida vuelvo...

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 0.45 HORAS

En lo de Benito Urcullu sólo las sombras y el ladrido de los perros recibieron a Emilio Sancassani.

—Ya deben estar por llegar. Quedaron que a las 12 salían de la ciudad—, dijo el dueño de casa.

—¿Nadie ha venido?

—Sí, ya están acá Nicolás, Matías Carrizo, Joaquín Nebro y Tiburcio Parra pero se han acostado a dormir un rato...

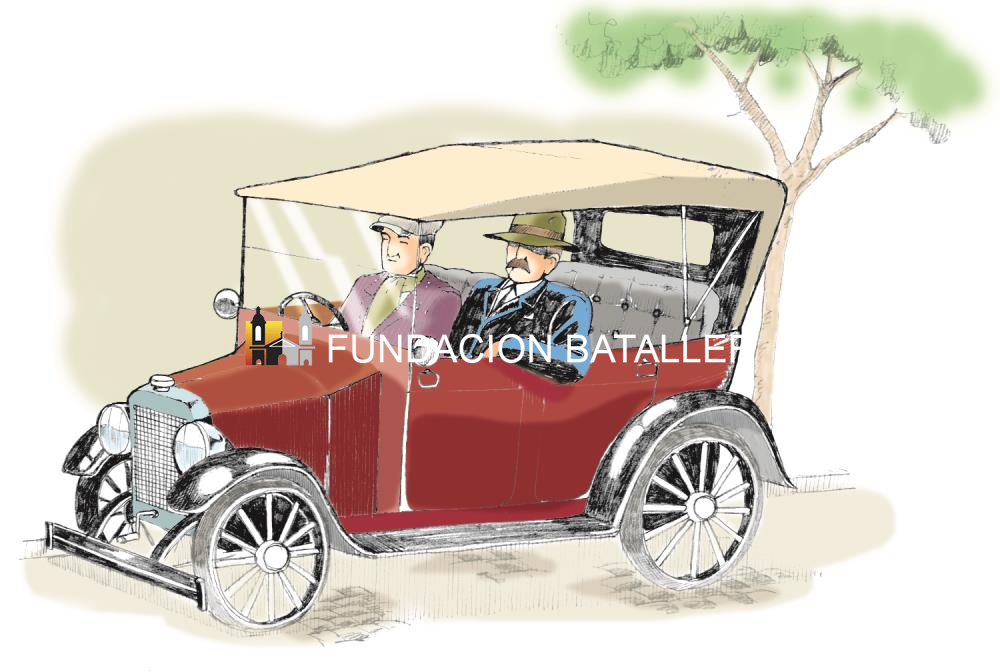

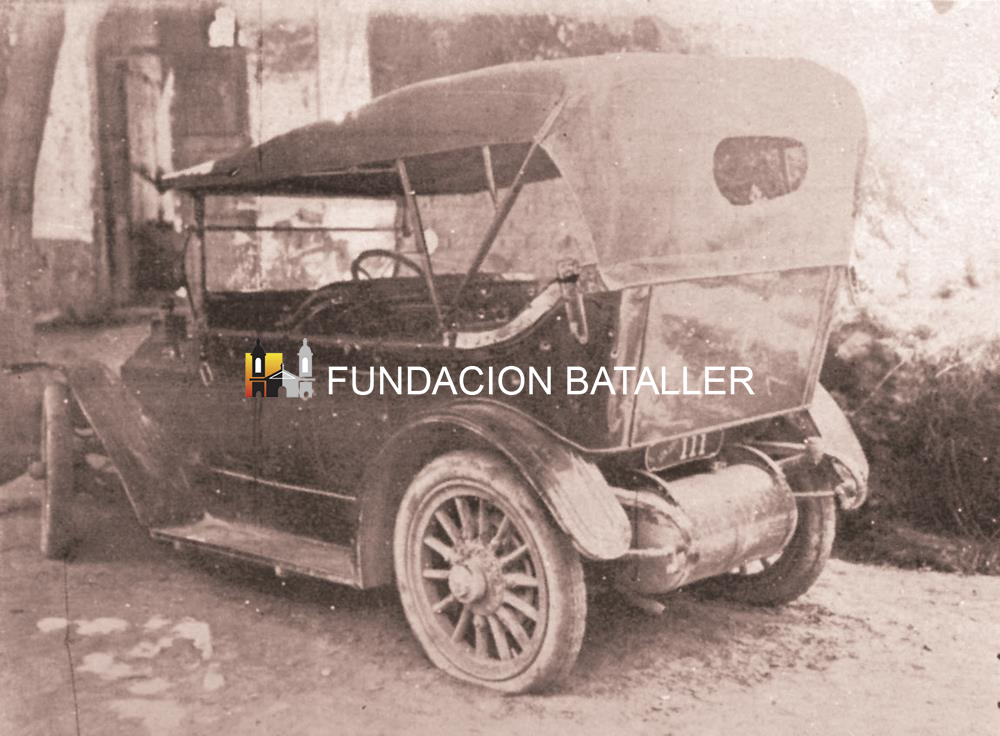

Nicolás Pellerite había llegado, como a las 10 de la noche, manejando el auto del diputado Ernesto Reinoso.

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 1 HORAS

Belisario Clavel estaba ubicado al lado de la ventana y vio estacionar el auto.

—Ahí viene el ingeniero—, dijo a sus compañeros.

Unos segundos después entraban a La amistad, el ingeniero Carlos Porto y Fernando Santamaría.

Saludaron y se agregaron a la mesa.

—¿Quién viene de chofer?—, preguntó Clavel.

—Juan de Díos Vázquez...

—¿Trajo las armas?

—Sí, están en el auto, en un paquete, junto con las municiones.

Cinco minutos más tarde los hombres subieron al coche y se dirigieron, por calle Mendoza, hacia el sur.

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 2.30 HORAS

El primero en llegar fue el auto que conducía Victor Jorquera. En el vehículo venían Elio Cantoni, Ernesto Reinoso y Alejandro Joanassi.

—¿Y el resto de los muchachos?

—Ya vienen en el otro auto. Joanassi venía con ellos pero en el camino se pasó al nuestro para que viajaran más cómodos.

Cinco minutos después llegó el auto que conducido por Vázquez traía a Porto, Santamaría, Clavel y Tobares.

A partir de ese momento, la actividad fue en contínuo aumento.

Hubo un repaso de las instrucciones y poco después todos ascendieron a los autos y partieron.

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 3 HORAS

Las luces en el billar de Miranda Jámenson ya se habían apagado cuando los tres autos comenzaron a llegar.

El primero en hacerlo fue el que conducía Pellerite y llevaba a Sancassani, Urcullu, Carrizo, Nebro y Parra.

Los seis entraron a la casa. Luego lo hicieron los otros dos vehículos. Sólo Vázquez y Jorquera quedaron en la puerta, al cuidado de los coches. Los restantes hombres entraron.

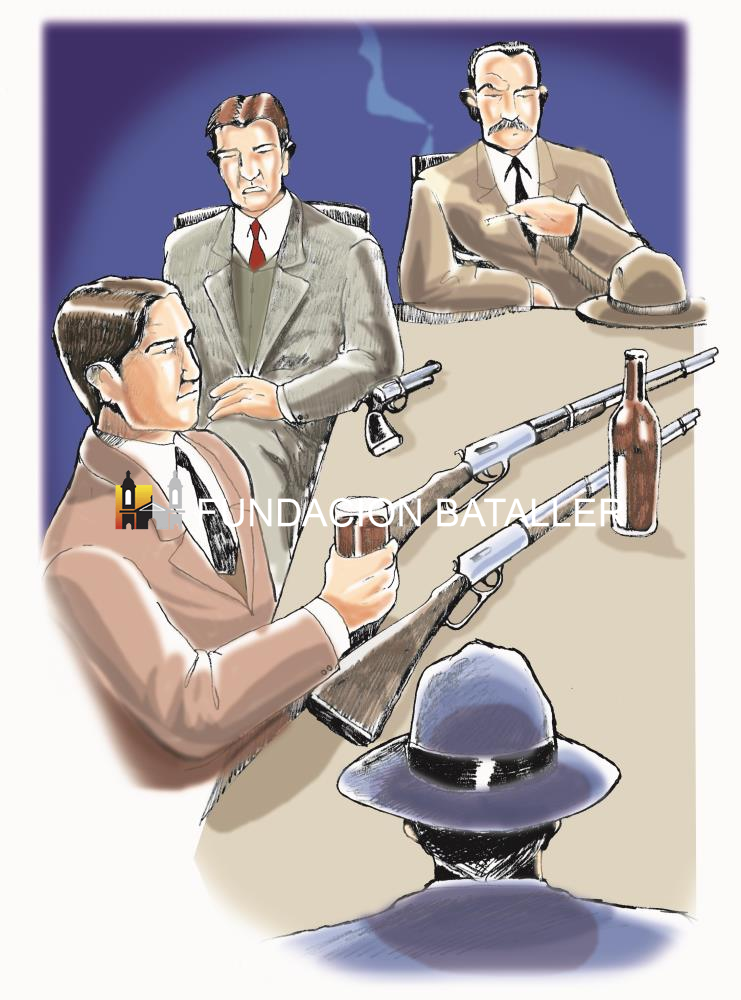

Reinoso, Elio y Porto llevaban tres bultos grandes. Hubo saludos con los que estaban ya en la casa y Porto comenzó a repartir las armas.

Hubo saludos con los que estaban ya en la casa y Porto comenzó a repartir las armas.

Joanasi, Sancassani y Clavel se quedaron con los Mauser.

Varios Winchester estaban sobre la mesa.

Uno de los Peña Zapata dijo:

—Déjenos los winchester pero nosotros vamos a utilizar los revólveres. Nos sentimos más seguros con los 38.

Parra también quiso tener su arma, un rifle Remington:

—Con este he bajado más de cien guanacos en los Berros—, comentó.

Miranda Jámenson tenía una escopeta de su propiedad y una pistola Verta, calibre 32.

Finalmente el mejor Mauser fue para Rómulo Tobares, el eximio tirador.

Ernesto Reinoso desarmó lentamente el paquete que tenía y le entregó el artefacto a Joanasi.

—Te voy a dejar este explosivo para que cubran la retirada si las cosas se ponen feas. Vení Alejandro que te voy a enseñar como se tira...

Llegó el momento de la separación de los grupos.

Elio Cantoni, como siempre, permanecía callado.

Porto en cambio dió la última arenga:

—Muchachos, hoy las cosas van a cambiar en San Juan. La revolución está en marcha y ustedes tienen el orgullo de ser los que darán el primer paso.

Hubo abrazos y apretones de manos.

—Confío en vos, Emilio—, dijo Porto. Elio apretó fuerte la mano derecha de Sancassani con sus dos manos y sólo dijo:

—Mucha suerte.

Santamaría también se abrazó a Sancassani.

—Vos esperá el telegrama que te traerá Pelleriti. Apenas confirme que viajan te lo mando...

Minutos después Elio, Porto, Reinoso y Pelleriti se retiraban.

Clavel se acercó a Porto y le dijo:

—Ingeniero, mi mujer está muy mal, sufre crisis nerviosas y usted sabe que tengo tres niños chicos. Si algo me pasara, por favor, no la dejen sola.

Porto lo abrazó y le aseguró:

—Quedate tranquilo, nosotros respondemos por todo. Pero lo único que va a pasar mañana es que vamos a desalojar al traidor de Jones y pronto seremos gobierno para que las cosas cambien.

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 6.30 HORAS

LAS REFLEXIONES DE JONES AQUELLA MAÑANA ¿Es necesario alentar cambios en nombre de ideales?

¿Es necesario alentar cambios en nombre de ideales?

Jones se levantó de la cama y se colocó la robe de chambre. Era su costumbre tomar un café ante de bañarse y afeitarse.

Ya lo esperaba la cafetera y la taza sobre la mesa cuando se sentó y hojeó el diario.

El Teatro Estornell ofrecía en su sección vermouth dos películas: Por lo alto y Sombras facinerosas y anunciaba que las entradas costaban 30 centavos las plateas y 20 el paraíso.

En la sección noche se proyectarían Sisebuto peluquero y La bella rusa y las entradas costarían 80 y 40 centavos.

En el Biógrafo San Juan se exhibía en sección noche “Los muertos no hablan” y la zarzuela L’es Durand mientras que el cine teatro San Martín anunciaba en su sección noche El cabaret y Por la paz del mundo.

Se detuvo en el aviso de El Grao de Valencia. Confitería, bar billares, café, licores, cena, anunciaba. Y daba su domicilio: Mitre 784, frente a la Plaza 25 de Mayo.

Otra opción era la confitería del Parque de Mayo, ubicada en el lago.

El Victoria Hotel de Pollo Hermanos, ofrecía los servicios de su comedor, en la calle Santa Fé 818 y la Tienda “A la ciudad de Bruxelas” anunciaba su liquidación, en su local de Rivadavia 999, casi Sarmiento.

Siguió leyendo los avisos: los cigarrillos Dólar ofrecían tres opciones, de 20, 30 y 40 centavos.

En la bomba de Mendoza 343 se ofrecía a 41 centavos el litro de nafta Winco filtrada.

—¿Es realmente indispensable empujar el cambio?—,se preguntaba Jones mientras se servía otra taza de café.

—¿En nombre de qué díos nos transformamos de pronto en redentores de la vida humana y hablamos de progreso, de libertad, de justicia, de orden, de derechos y obligaciones? ¿Cuántos somos los que estamos dispuestos a entregar la vida, a morir o matar en nombre de un puñado de ideas que a pocos interesan?

En la soledad de aquella sala de la casa de calle Aberastain, las reflexiones del gobernante iban más allá:

—La mayoría de los sanjuaninos ya tiene programa para hoy. Y aquí estoy yo...

Un hombre que tuvo una pertenencia geográfica cuando iba montado en un caballo a la escuela, cuando jugaba con otros niños, cuando pensaba que el futuro era solo una posibilidad imaginada pero que sólo el presente, con todo lo que nos ofrecía, era la vida real.

También tuve una pertenencia intelectual —pensaba Jones— cuando mi vida pasaba por mis estudios, mis investigaciones, mis viajes, la enseñanza, la vida de

los hospitales.

Tuve también una vida afectiva que fue mía y sólo mía cuando una francesa me enseñó lo que era el amor y el sexo, cuyo fruto fue un niño al que casi no he tratado.

La taza ya estaba vacía y en pocos minutos vendría la primera de las personas citadas aquel domingo 20 de noviembre de 1.921. No obstante lo temprano, Jones se sintió cansado. Pero no de un cansancio físico.

Era un inmenso cansancio de siglos. Un cansancio que tenía forma de pregunta:

—Dicen que van a matarme. Mi pecado fue exponer ideas y propiciar cambios. ¿Es justo? ¿Era necesario que yo alentara cambios en nombre de mis ideales, de mi partido, de mis convicciones? ¿Son lógicas las reacciones que he despertado? ¿Por qué yo, un científico, cambié mi mundo por este otro del que pocos participan pero donde la vida se viste de pasiones incontroladas, de lealtades, de odios y traiciones? Lo confieso: no tengo las respuestas.

Hubiera sido mucho más feliz con mis clases y mis investigaciones en el hospital. Y para la gente habría sido más útil. Nadie habría deseado mi muerte, al contrario.

Pero en la vida no hay ensayos previos. No se pueden borrar acontecimientos, reelaborar diálogos, cambiar situaciones. Hay que salir a escena. La obra debe terminar. Y presiento que este puede ser el último acto.

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 7.15 HORAS

—Doctor Jones, vine temprano a verlo porque deseo invitarlo a una reunión política que se ha organizado en Desamparados donde debo hablar.

—¿Y cuándo es la reunión?

—Al mediodía, doctor. Creo que su presencia va a ser muy bien recibida...

—Amigo Alvarez, lamentablemente no voy a poder concurrir pues he quedado comprometido con el señor Juan Meglioli para ir a la propiedad que tiene en Pocito. La reunión a primera hora de la mañana tenía lugar en el domicilio particular del doctor Jones, ubicado en la calle Mitre 90.

La reunión a primera hora de la mañana tenía lugar en el domicilio particular del doctor Jones, ubicado en la calle Mitre 90.

Su visitante era Florencio Alvarez, jefe de la única fracción radical reconocida por el comité nacional.

Florencio Alvarez había nacido en San Juan y se recibió de agrónomo en 1905, en la escuela Santa Catalina.

Luego se fue a estudiar —estuvo dos años— en la Facultad de Agronomía de la Chacarita.

Fue profesor y jefe de cultivos de la primera escuela Normal Rural de Paraná, director de la escuela agropecuaria de Villaguay y director de otra escuela de agronomía de Bellavista, Corrientes.

Ascendido a agrónomo de primera, fue designado para ocupar ese cargo en San Juan.

Admirador de Yrigoyen, fue comisionado y jefe político en Rivadavia, durante la intervención de Escobar.

Con la llegada de Jones a la provincia, había tenido acceso a la presidencia de la Unión Cívica Radical, se mantenía firme junto al gobernador y había sido candidato a diputado por Calingasta.

—A propósito, Alvarez, ¿cómo ve la situación?

—Doctor, lo que está pasando era previsible.

—Yo no sé dónde quieren llegar...

—Pienso que debe tomar algunas precauciones. Usted habrá escuchado las amenazas de Cantoni y los intransigentes.

—Sí, me he enterado. No creo que lleguen a tanto...

—Doctor, usted no conoce a esta gente. Es capaz de todo...

—Mire, amigo Alvarez, de poco valen las precauciones. Cuando a un hombre le llega su hora, nada puede evitarlo...

En ese momento informaron a Jones que había llegado el ministro de Gobierno.

—Yo aprovecho para dejarlo, doctor.

—Bueno, Alvarez. Si se hace un tiempito lo espero en Pocito donde seguramente pasaremos la tarde. Caso contrario véngase esta noche y me cuenta como le fue en Desamparados.

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 7.30 HORAS

—Mmm... me parece que esto va para largo...

El que había hablado se llamaba Gabino Carta.

—Decime, Leonardo... ¿revisaste bien el coche?

—Sí, don Gabino, quédese tranquilo.

—¡Quien iba a decir que este negro grandote tendría un apellido inglés!—, pensó para sí Carta. Leonardo Heard, se llamaba el morocho y acababa de cumplir 31 años.

Leonardo Heard, se llamaba el morocho y acababa de cumplir 31 años.

Leonardo tenía un taller a cinco cuadras de la Plaza 25 de Mayo, en la calle San Luis 485, donde se dedicaba

a arreglar autos y de vez en cuando hacía alguna changa como “chauffeur”.

Era domingo aquel 20 de noviembre de 1921. Carta miró su reloj.

—Recién son las siete y media de la mañana y ya hace calor... — dijo, por decir algo.

—Sabe don Gabino, cuando me trajo el auto el lúnes pasado yo pensé que lo iba a necesitar rápido. Por eso el martes ya se lo tenía a punto...

—Es que este Bianchi me tuvo a las vueltas. Siempre está ocupado. –contestó Carta.

Carta se refería a Humberto Bianchi, inspector de impuestos de la provincia y una especie de secretario privado del gobernador Jones. Bianchi era candidato a comprar el Stoddart Dayton, el auto de Carta.

Precisamente, los dos hombres conversaban en el interior del vehículo, estacionado frente a la casa del gobernador Amable Jones.

Habían ido primero a la casa de Bianchi pero allá le informaron que este estaba con el gobernador. Llegaron a la casa de Jones y Carta bajó y golpeó en la puerta.

El empleado que lo atendió regresó a los pocos minutos

con la respuesta:

—Dice el señor Bianchi que está reunido con el gobernador. Que lo esperen un ratito...

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 9 HORAS

Los domingos amanece mucho más tarde en San Juan.

Y ese domingo no era la excepción.

Recién cerca de las 10 los bares y café se iban poblando.

Pero era al mediodía cuando alcanzaba su apogeo, a la salida de la misa de 11.

Sin embargo, algunos madrugadores ya estaban a las 9, tomando el primer café del día.

Hacía cuatro meses que se editaba “La Verdad”.

Dirigido por Noé Videla, la publicación aparecía los jueves y domingo y estaba totalmente encolumnada con el cantonismo. Tanto que tenía como lema“Combate la tiranía de Jones — No tema las persecusiones”.

Aquel domingo La Verdad traía un aviso que sería tema de conversación en todos los café.

—¿Vio este aviso?—, preguntaban con un guiño cómplice los mozos de La Castellana a los parroquianos madrugadores.

El cartel ocupaba media página, con orla de luto, como suelen hacerse los avisos fúnebres y decía:

“Liquidación. Se liquidan todas las existencias de la tiranía Jones por ausentarse definitivamente de la provincia el empresario”.

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 10 HORAS

Sunchos van

Fernando Santamaría había nacido en San Juan en 1895, o sea que tenía 26 años.

Fernando Santamaría había nacido en San Juan en 1895, o sea que tenía 26 años.

Tras cursar estudios primarios y secundarios ingreso al Ferrocarril Pacífico, en 1913, donde llegó a ocupar puestos de importancia.

Militante activo del cantonismo, era un hombre muy cercano a Federico.

Pero -valga la coincidencia- sus hermanas eran muy amigas de las jóvenes Meglioli y frecuentaban la casa de don Juan en Desamparados.

Precisamente aquel domingo Santamaría tenía que cumplir con un compromiso familiar: llevar a sus hermanas Ida, Angélica y Victoria a la casa de don Juan Meglioli pues Aurora Meglioli hacía su primera comunión y habría una pequeña fiesta infantil.

Fernando llegó a la casa de Desamparados, dejó a las chicas, saludó a María, la hermana mayor y quedó en pasar a buscar a las chicas al atardecer.

-Lástima que mi tío Juan no va a estar para el almuerzo-, dijo María.

-¿Está de viaje?

-Tiene que ir con el gobernador Jones a Pocito, a ver una propiedad.

Fernando se sonrojó pero permaneció en silencio.

Luego se despidió de María y subió nuevamente a su coche.

-¡Lo que es la política!-, habrá pensado, seguramente.

Como funcionario del ferrocarril, Santamaría tenía acceso al medio de comunicación más importante de la época: el telégrafo.

Aquel domingo Santamaría tenía una función clave que cumplir: avisar a la gente apostada en Pocito que el gobernador iría hacia aquel lugar. Y debía hacerlo con una palabra clave.

Santamaría llegó a su oficina e inmediatamente se dirigió a la sala donde estaba el telégrafo.

Luego, sus dedos comenzaron a repiquetear, transmitiendo el mensaje:

-Sunchos van.

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 10.15 HORAS

“Por supuesto que llegaré a tiempo”

Don Juan Meglioli estaba contento aquel domingo.

Tras su separación de Elvira Recabarren, producida varios años atrás, el pujante empresario había logrado rehacer su vida.

La compañía de las hijas de su hermano Enrique, que vivía en Angaco Norte, llenaban la inmensa casa de la avenida Libertador Por otra parte, había encontrado en Teresa de Martino, que también vivía en Angaco, en la calle Larga, una compañera con la que aunque no compartían la

Por otra parte, había encontrado en Teresa de Martino, que también vivía en Angaco, en la calle Larga, una compañera con la que aunque no compartían la

casa, se sentía muy a gusto.

Aquel domingo era el día de la Virgen de los Desamparados. En aquellos años, la fiesta de la virgen era el acontecimiento más importante en cada lugar.

Precisamente era el día elegido por su sobrina Aurora -luego señora de Plateo- para tomar su primera comunión.

Habría mucha gente en la casa esa tarde, por lo que don Juan quería estar de regreso temprano.

Entre las invitadas estarían Mercedes Robledo, directora de la escuela Matías Zavalla, ubicada al lado de la iglesia, también vendrían los Beretta y amigas de su sobrina.

Don Juan tomó su sombrero y se dispuso a subir al automóvil. En ese momento la pequeña Aurora se le acercó acompañada por María, la hermana mayor.

-Tío, por si llega tarde, deme su bendidión.

Meglioli besó a la niña, le dió la bendición y dijo:

-¡De ninguna manera me pienso perder ese momento tan especial! ¡Por supuesto que llegaré a tiempo!

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 10.45 HORAS

Eran las 10.45 de la mañana cuando vieron llegar a don Juan Meglioli en su automóvil. Estacionó, bajó del auto, se acercó al Sttodart Dayton, saludó a Carta y entró a la casa de Jones.

—Este sí que tiene plata, ¿no don Carta?—comentó Leonardo Heard.

—Imagináte... Es presidente del Banco, bodeguero, tiene varias fincas. El hombre está hecho...

—Qué fácil se hace la vida con plata. Daría cualquier cosa por ser Meglioli…

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 11 HORAS

No terminaba de mirar su reloj Carta cuando los vio aparecer por la puerta de la casa.

Venían el gobernador Amable Jones, Colombo, Bianchi y el bodeguero Meglioli.

Jones: Meglioli, ¿en qué auto quiere que vamos? Tenemos para elegir hoy.

Meglioli: Yo he venido en el mío, doctor. Si desea, con mucho gusto.

Bianchi: No, mejor vamos en aquel —señalando el de Carta— porque tengo interés en comprarlo y lo desearía probar.

Intervino entonces Leonardo:

—Mire que las gomas no están muy buenas.... Si vamos a ir lejos...

Bianchi: No te hagas problemas. Vamos en este, nomás.

Subieron todos en el auto.

En el asiento de atrás se ubicaron, a la derecha el doctor Jones, en el medio

Meglioli y a la izquierda Colombo. El coche tenía dos asientos laterales chicos

pero Bianchi prefirió sentarse junto al chofer para no molestar a los otros pasajeros.

Carta: Yo me voy a quedar, señor Bianchi. El chofer los llevará donde ustedes quieran

Eran las 11,20 cuando el vehículo partió de la casa de Jones.

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 11.30 HORAS

Bianchi sacó una pistola y comenzó cargarla. Era una Brown. Sólo pudo colocarle una bala. Una vez hecho esto intentó colocar el arma bajo el asiento pero allí le molestaba. Quiso meterla en el cajoncito que había entre los dos asientos pero no entraba. Finalmente la dejó en el piso del auto. A un costado ubicó el Winchester.

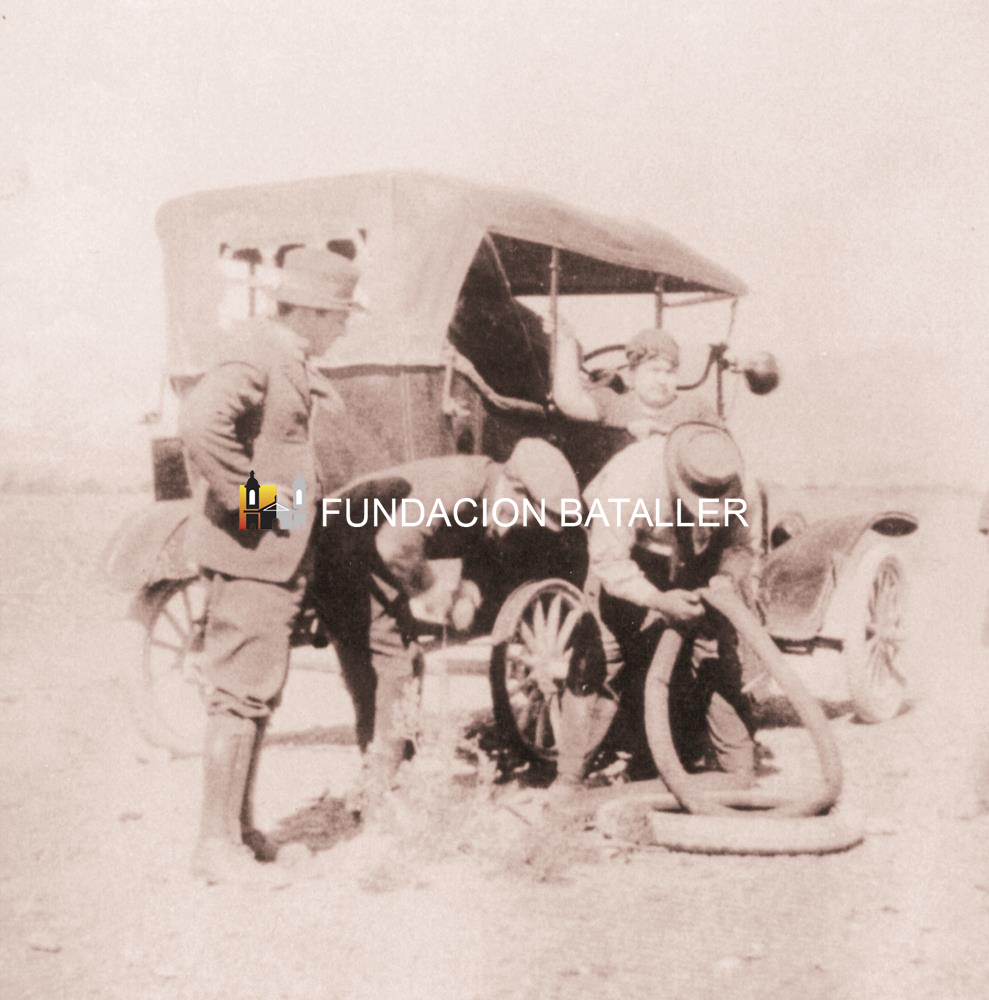

Viajaban por la calle Mendoza, hacia el sur, la ruta que acababa de construir el gobierno. Cuando pasaron Villa Krause se pinchó una goma del auto.

Leonardo bajó a arreglarla.

El gobernador permaneció en su asiento mientras Colombo, Bianchi y Meglioli bajaron del coche y se entretuvieron tirando al blanco.

—Bájese doctor... ¿No quiere probar puntería?

Jones no contestó. Miraba a un punto muy lejano a través de la ventanilla. Un punto que sólo él veía. Al menos eso pensó Colombo.

Habrían tirado cinco o seis tiros, cuando se escuchó la voz del chofer.

—Señores, podemos seguir viaje.

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 12.15 HORAS

José Miguel Bustos, tenía 59 años, era industrial y se domiciliaba en La Rinconada.

Bustos hacía pocos meses que se había radicado en Pocito, procedente de Mendoza donde vivió mucho tiempo.

Aquel domingo preparó el sulky y rumbeó para Villa Aberastain con el fin de hablar con don Manuel Bustos, comisionado municipal de Pocito que quería encargarle algunas reparaciones en el edificio que ocuparía la oficina de Correos y Telégrafos.

A llegar a La Rinconada vio parado frente a la puerta de casa a don Manuel, acompañado por Arturo Juan Sanctis.

—¿Cómo le va don Manuel?

—¿Qué dice, don Bustos? Acá estamos, esperando que pase el gobernador que va a comer a la casa de Victoriano.

—¿Así que viene el doctor Jones...?

—Sí, hombre. Ya nomás va a caer por acá. Pero bájese. Vamos para la casa a tomar algo.

Bajó Bustos y entraron a la casa. Don Manuel trajo unas copas y sacó una botella de vermouth .

—¿Y don Bustos? ¿Pensó en el trabajo? ¿Cuánto me va a cobrar?

—Mire, don Manuel, he estado pensando pero... ¿sabe? Usted tiene en la municipalidad un empleado el cual le podría hacer el trabajo mucho mejor y quizás algo más barato de lo que se lo puedo hacer yo.

Agüero tomó la botella y en el preciso momento que servía las copas sintieron el funcionamiento del motor de un auto que se acercaba a la casa.

—Debe ser el gobernador, don Manuel. Mejor no sirva nada...

Bustos salió a la calle y tras él lo hicieron los otros dos hombres. Los comensales ya estaban todos sentados a la mesa. Uno de ellos preguntó a su vecino: —Qué raro un almuerzo dominguero a las 12...

—Qué raro un almuerzo dominguero a las 12...

Su vecino sólo sonrió.

Los hombres habían sido citados a partir de las 10 de la mañana. A las 11 ya había en el lugar más de un centenar de personas.

El motivo era homenajear a Noé Videla, director de La Verdad, que había sido puesto en libertad luego de permanecer detenido unos días.

Pero todos estaban convencidos que había algo más. Exactamente a las 12 había llegado Federico Cantoni. Más serio que de costumbre. Parecía preocupado. Ocupó su lugar en la cabecera de la mesa principal. No lejos de él se ubicó su hermano Elio y el ingeniero Porto.

A los pocos minutos comenzaron a servir las empanadas.

El clima era alegre y distendido. Pero para los buenos observadores, no escapaban algunos detalles. Como la seriedad de Federico Cantoni, los mensajes que cada tanto dejaban al oído del caudillo, de Porto o de Elio.

Los gestos que demostraban que los principales dirigentes estaban más pendientes de otro tema que de lo que ocurría en la casa de Tomás Cruz.

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 12.19 HORAS

Emilio Sancassani se paseaba nervioso en aquel paraje de La Rinconada. Llevaba 36 horas sin dormir. Un lapso que puede ser inmenso cuan do se deben enfrentar el momento exacto en el que los errores no son posibles.

Hacía media hora que había salido de la casa de Miranda Jamenson donde el grupo de hombres que comandaba permanecía desde la madrugada.

Tras el almuerzo a media mañana, Emilio dijo a sus hombres:

—Estén preparados. Yo voy a estar afuera.

El mayor de los Peña Zapata preguntó:

—¿Qué pasa si el auto no se detiene?

—Si no para cuando le dé la señal de alto, lo hará en la casa de Robustiano, que queda a 100 metros de acá.

—¿Seguro que no viene con custodia?

El que preguntaba era Benito Urcullu.

—Quedate tranquilo. Eso está confirmado.

Antes de salir, Sancassani se acercó a Morales.

—¿Cómo estás?

—Bien. Quedate tranquilo que todo va a salir bien.

Ya en la calle, Sancassani aguzó sus oídos. Esperaba escuchar el ruido de un motor. Sólo le llegaban los rumores de las casas vecinas donde se preparaban los almuerzos domingueros. De pronto escuchó un ruido. No había dudas: un auto móvil se acercaba. Los músculos se tensaron. Emilio miró hacia la casa y alcanzó a divisar a Morales. Le hizo una seña que éste comprendió de inmediato.

De pronto escuchó un ruido. No había dudas: un auto móvil se acercaba. Los músculos se tensaron. Emilio miró hacia la casa y alcanzó a divisar a Morales. Le hizo una seña que éste comprendió de inmediato.

A partir de ese momento el clima de la casa cambió.

Había llegado el momento esperado.

Dentro de algunos minutos los hombres debían entrar en acción.

1921- 20 DE NOVIEMBRE. 12.30 HORAS

El primero que se acercó al auto fue don José Miguel Bustos.

— ¿Cómo está usted señor gobernador?

—Bien don Bustos. ¿Cómo andan sus cosas?

—Acá estamos, conversando con don Manuel.

—Decime Manuel... ¿Vamos a comer acá o en la casa de Victoriano? – preguntó Jones a su primo.

—En lo de Victoriano. Ya nos están esperando.

—Acomódense los que puedan y vámonos, total son unos pocos metros.

—No te hagas problemas. Vayan ustedes que nosotros enseguida los alcanzamos.

— Bueno, en ese caso seguimos viaje. Hasta luego. Vamos...

Y fue en ese momento cuando comenzó todo.

Hablan los testigos: Testimonios de un día infernal

Llegamos al punto culminante de esta historia. Mediodía del domingo 20 de noviembre de 1921, bajo el abrazador sol sanjuanino en un paraje famoso por sus tragedias: La Rinconada, en Pocito. Todo lo escrito hasta ahora da sustento a este momento crucial que actuará como bisagra en la historia sanjuanina. Lo que usted va a leer es el relato pormenorizado de lo que ocurrió aquel mediodía en Pocito.

Todos los testimonios han sido sacados del único expediente que queda del juicio por el asesinato de Amable Jones. El resto de los expedientes desapareció. El lector podrá creer o no la versión de los protagonistas. Pero es la historia oficial.

Tras conversar brevemente con su primo, Manuel Agüero y un vecino de este, José Miguel Bustos, el gobernador dió la orden a su chofer de continuar el viaje

Tras conversar brevemente con su primo, Manuel Agüero y un vecino de este, José Miguel Bustos, el gobernador dió la orden a su chofer de continuar el viaje

Unos 200 metros lo separaban de su destino, la casa de su otro primo, Robustiano Agüero, adonde almorzaría, en compañía de los otros ocupantes del auto: el fuerte empresario Juan Meglioli, el presidente de la Corte de Justicia, Luis Colombo y su secretario Humberto Bianchi.

Por la tarde estaba previsto que Jones y Meglioli visitarán una propiedad de este, donde se realizaban trabajos de sistematización del riego.

Pero fue precisamente en el momento en el que Jones dio la orden de continuar el viaje, cuando se desencadenaron los hechos.

Estos fueron los testimonios recogidos por la justicia:

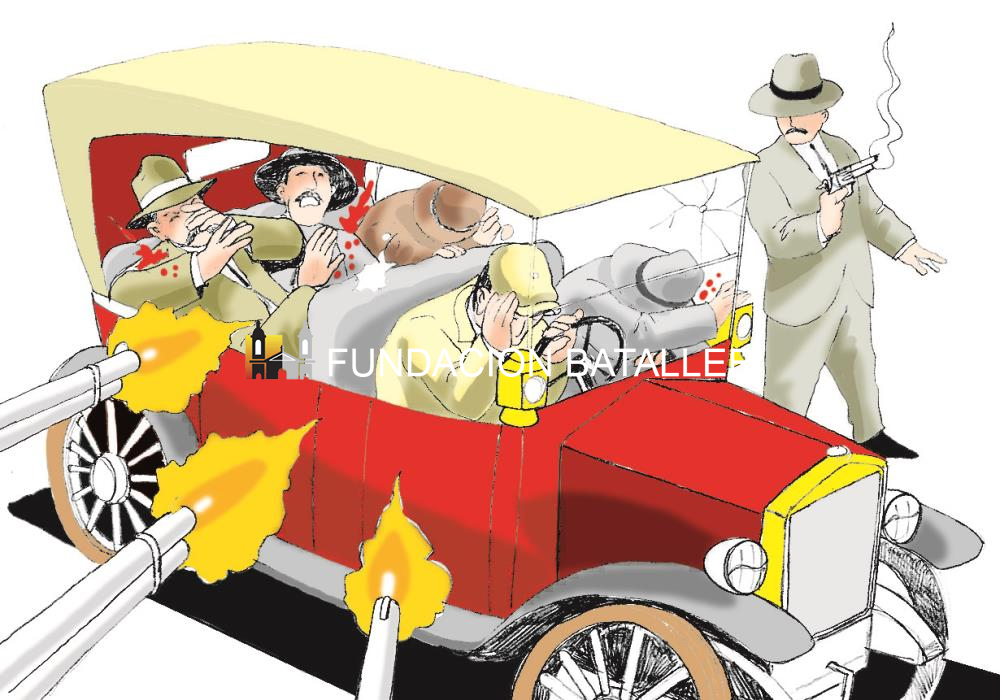

José Miguel Bustos escuchó que el gobernador decía “¡tira!” dando la orden de partida del auto. Llevó su mano derecha al sombrero en gesto de saludo y en ese preciso instante escuchó el disparo y un zumbido que pasó en el ángulo formado por su brazo y fue a incrustarse en la capota del vehículo.

Sorprendido, Bustos miró hacia el lugar desde donde creyó que había partido el tiro y vio a una distancia como de cincuenta metros y sobre su lado izquierdo al costado sur, a un individuo que rodilla a tierra empuñaba un Winchester.

El sujeto seguía disparando. Bustos vio que uno de los tiros hirió al gobernador en el pecho. Al recibir la herida, el cuerpo de Jones, que estaba sentado, cayó hacia atrás. Inmediatamente vio cinco, diez, quince cuerpos que rodeaban el auto armados y disparaban contra Jones.

Bustos sintió terror y comenzó a correr. No se detuvo hasta encontrarse cien metros internado en los viñedos.

Estaba agitado. Su cuerpo temblaba. Vio a Santi, que corría hacia donde él se encontraba.

El chofer del auto en el que viajaba Jones, Leonardo Heard, estaba atento a lo que hablaban el gobernador y Agüero y no pudo ver lo que ocurría delante del auto.

El chofer del auto en el que viajaba Jones, Leonardo Heard, estaba atento a lo que hablaban el gobernador y Agüero y no pudo ver lo que ocurría delante del auto.

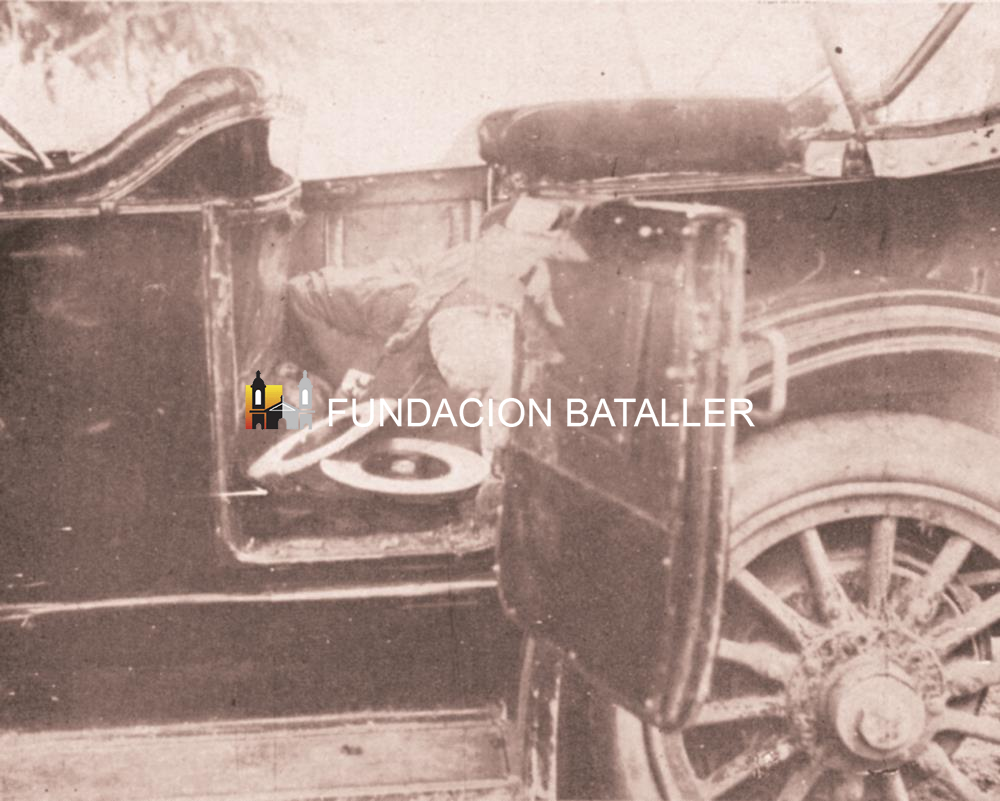

De pronto sintió tiros. Miró en todas direcciones pero no vio a nadie. Leonardo aceleró el automóvil, que estaba con el motor en funcionamiento. Pero el coche estaba en punto muerto y no se movió. Se agachó rápidamente pero la curiosidad pudo más y al levantar la cabeza que vio por una ventana salían dos caños de armas, al parecer Winchester.

Quiso abrir la puerta del coche pero no pudo porque se lo impedía un cajón.

Miró a su derecha. Bianchi se había dejado caer sobre el piso del auto, entre los pedales y sus piernas. Se tiró entonces de cabeza por el lado derecho y gateando se puso atrás del coche. De pronto vio a su lado a una persona vestida de negro. Estaba aterrorizado. Ni siquiera pensó en mirar lo que ocurría con los ocupantes del auto. Corrió hasta la casa de Agüero.

Don Manuel Agüero estaba en la puerta y había sacado un revólver de caño niquelado.

—Tire, hombre, tire...! –, dijo Agüero.

—¡No tengo armas! –gritó Leonardo, mientras seguía su carrera hacia las viñas ubicadas en los fondos de la casa.

—¡No tengo armas! –gritó Leonardo, mientras seguía su carrera hacia las viñas ubicadas en los fondos de la casa.

En su carrera desesperada alcanzó a escuchar la voz de Agüero una vez más:

—Qué lástima que hayan muerto a este hombre—,decía.

Manuel Agüero vio al sujeto en el momento que disparó el primer tiro. Lo vio salir del negocio de billar de Miranda Jamenson.

Estaba a unos once metros. Era de baja estatura, trigueño, bigote negro, blusa color aplomada, tenía polainas y sombrero plomo de alas anchas. El hombre se detuvo en la vereda, alzó su winchester, apuntó y disparó hacia el auto. Luego se internó rápidamente por la misma puerta por la que había salido.

Agüero no podía creer lo que estaba ocurriendo.

Vio los caños de las armas y de pronto una descarga cerrada.

Sintió el olor a pólvora, el zumbido de las balas, los gritos de miedo y de dolor.

A la primera descarga se sucedieron otras dos o tres.

Agüero creyó identificar a Emilio Sancassani.

Sólo atinó a correr hacia la casa. Pensaba llegar hasta el coche para dirigirse a la Policía de Pocito con el fin de pedir ayuda.

Pensaba llegar hasta el coche para dirigirse a la Policía de Pocito con el fin de pedir ayuda.

Dentro de la casa encontró al chofer morocho que gritaba desesperado. Vio también correr a Santi y Bustos por entre las viñas hacia el norte.

Agüero estaba fuera de si. Subió a su coche, lo puso en marcha y salió a toda velocidad en dirección a la policía.

Habría andado 300 metros cuando detuvo su marcha, hizo marcha atrás y volvió al lugar del hecho.

Allí se encontró con su sobrina Palmira, que gritaba desesperada. Vio al doctor Colombo que se incorporaba en el auto y bajaba herido en los dos brazos y en una pierna lo mismo que levemente en la frente.

Se acercó al auto y lo que vio le revolvió el estómago. En el interior del auto estaban los cuerpos acribillados de Jones y Meglioli.

En el interior del auto estaban los cuerpos acribillados de Jones y Meglioli.

Escuchó la voz de su vecina del frente, doña Rosaura Rivera viuda de Guerra.

—Aquí hay un hombre herido.

Era Humberto Bianchi, que se había refugiado en esa casa.

Palmira Agüero de Santi, había nacido en San Juan 25 años atrás. Estaba casada con Arturo Juan Santi y se domiciliaba en Concepción, en la calle Mendoza número 140. Era sobrina en segundo grado de Amable Jones.

Aquel 20 de noviembre se levantó temprano y con su marido fueron a pasar el día a la casa de su tío, Victoriano Agüero, en Pocito.

—Va a ir a almorzar el gobernador—, le había dicho su esposo.

Estaban preparando empanadas aquel día en la casa de Victoriano

Serían las 12,30 cuando la tía Niamisa advirtió el ruido de un motor.

—Sentí, Palmira... debe ser el coche del gobernador. Las dos mujeres salieron a la puerta de calle a esperar la llegada del auto.

Las dos mujeres salieron a la puerta de calle a esperar la llegada del auto.

—Se han parado frente a la casa de Manuel –dijo Niamisa mientras miraba hacía el norte.

De pronto escucharon disparos.

—¿Qué pasa, tía?— preguntó alarmada Palmira.

Tras un instante de silencio se escuchó un tiroteo prolongado.

Las mujeres intentaron ver que ocurría pero estaban a 250 metros del

lugar.

—Parece que es en la casa de Manuel – dijo Niamisa quien comenzó a llorar.

Palmira comenzó a correr en dirección al lugar del hecho, que comenzaba a cubrirse por una humareda espesa, producto de los disparos.

—Pará Palmira, no vayas que es muy peligroso —,escuchó que gritaba Niamisa.

Palmira no hizo caso y continuó corriendo.

Palmira corría hacia la casa de su tío Manuel.

Palmira corría hacia la casa de su tío Manuel.

Vio a lo lejos unos hombres que venían en sentido contrario. Alcanzó a distinguir a

Vicente Miranda Jamenson, Benito Urcullu, Ricardo Peña Zapata, José María Peña Zapata, Emilio Sancasani y otro sujeto más, que no conocía, los cuales llevaban fusiles consigo, menos Miranda que esgrimía un revólver en la mano.

—Cantonistas hijos de puta –, pensó Palmira.

Como si la escucharan, uno de los que integraban el grupo y que tenía la cara con barro, gritó:

—¡Viva Cantoni, carajo!

Palmira llegó frente a la casa de Manuel Agüero y vio el automóvil parado contra un puente de piedra, al que había embestido Miró al interior y vio allí tirados los cuerpos de Jones y Meglioli envueltos en sangre.

Palmira gritaba despavorida. De pronto observó que un hombre salía del interior del auto. Estaba herido y llevaba en sus manos un fusil. Lo reconoció inmediatamente. Era el doctor Colombo.

(Los testimonios con los que ha sido

Elaborada esta nota se ajustan a lo

declarado ante el juez o en declaraciones

periodísticas por los testigos del hecho)

Fuentes:

- "Jones, el asesinato que cambió la vida de San Juan", de Juan Carlos Bataller.

- Archivos, diarios de la época.

- Expedientes del juicio

Las fotos son propiedad de la Fundación Bataller

Los dibujos pertenecen a Miguel Camporro.

Volver al indice de trabajos de Juan Carlos Bataller

Ver 1921 - El día del crimen de Amable Jones

Ver 1921 - Asesinato de Amable Jones: los impactos

Ver Juan Meglioli: el momento y lugar equivocados

Ver De nuestra historia: Amable Jones

Ver Amable Jones: el mandatario que más solo estuvo

Ver libros del autor