Historia de San Juan

Inseguridad.. era la de antes

Vagabundos, ociosos, mal entretenidos, amancebados, chusma, gente servil, perdida y plebeya. Así es como la clase dominante de la colonia caracterizaba a mestizos, indios y otros grupos marginales que, sin oficio ni vivienda, circulaban por estos espacios geográficos, escapando del control estatal. Ni el establecimiento de nuevos poblados ni los trabajos forzados, el destierro y los castigos corporales pudieron, al menos en esa época, disciplinar sus vidas.  Desde su fundación San Juan de la Frontera fue parte de la Gobernación de Chile. Cordillera de por medio, las autoridades coloniales debían velar por la vida y el progreso de quienes habitaban la ciudad que Jufré había situado a orillas de un río.

Desde su fundación San Juan de la Frontera fue parte de la Gobernación de Chile. Cordillera de por medio, las autoridades coloniales debían velar por la vida y el progreso de quienes habitaban la ciudad que Jufré había situado a orillas de un río.

No eran pocas las cuestiones a resolver. Y entre éstas, la delincuencia y la inseguridad, que también eran un problema en aquellos tiempos. ¿Quiénes eran los delincuentes de entonces?, ¿qué conductas eran consideradas delictivas? ¿qué medidas se tomaron para controlar la inseguridad de entonces?.

Para controlarte mejor

A mediados del siglo XVIII la casa borbónica gobernante en España introdujo grandes trasformaciones económicas e institucionales que tendrían fuerte incidencia en las colonias. Se ordenó la creación, en los territorios coloniales, de órganos de poder directo que afectaron la vida cotidiana de la población urbana y rural. Una clara muestra fue la creación de la Junta de Poblaciones en la Gobernación de Chile. Este organismo tenía un objetivo fundamental: reunir la población rural dispersa. Para ello fue necesario fundar nuevos poblados, de manera de favorecer el control  administrativo y el disciplinamiento de sus pobladores.

administrativo y el disciplinamiento de sus pobladores.

En San Juan de la Frontera, dependiente de la gobernación de Chile hasta 1778, fue fundada la villa San José de Jáchal (1751), el pueblo Indio de Mogna (1753), y para finales del siglo, ya en dependencia del Virreynato del Río de la Plata, la villa de San Agustín de Valle Fértil (1788).

El establecimiento formal de poblados en estos sitios tenía, entre otros de órden económico, un propósito: controlar el constante trashumar de personas que, fuera de todo orden, circulaban por los amplios y despoblados espacios de entonces.

En esa época se estimaba que unos doce mil individuos se dedicaban al salteo y el robo en todo el reino de Chile. La cifra no es menor, si pensamos que en San Juan de la Frontera habitaban unas 7661 personas. De aquel cálculo, realizado por las autoridades de la época, se comprende el celo judicial de las autoridades y sus intentos reguladores en el éxodo poblacional.

El Padre Miguel de Olivares se refería en estos términos la inseguridad de la gobernación:

“En la gente de baja esfera, criada sin educación, acostumbrada al libertinaje, que no conoce ni es conocida de los jueces de los partidos, oculta en su misma pequeñez, es lamentable el ocio y más los vicios que nacen de él (...) No hurtan como en otras partes para suplir la urgencias de las necesidades verbigracia, una vaca para matar el hambre suya o de los suyos, que en tal caso, aunque esta venga de vicio, se tuviera el acto por menor criminalidad, sino que roban para negociar con lo robado y para dar fomento a los vicios”.

Mano dura y garantistas coloniales

Era necesario exterminar los excesos del bajo pueblo. Sin embargo, según algunos observadores de la época, las autoridades civiles fueron sobrepasadas debido a la moderación con que se ejecutaban las leyes.

“El daño es mayor -expresaba otro sacerdote, el padre Morales- desde que se ataron las manos jueces menores, como corregídores y alcaldes ordinarios, para que no apliquen pena capital sin asesoramiento de letrado; lo cual será muy sabiamente dispuesto, pero a los que sabemos poco nos parece rarísimo y por extremo inusitado será el caso en que se quite la vida a un inocente por impericia del juez; y la ley no cuida de los accidentes muy raros”.

La “moderación” de la ley denunciada por el cura Morales estaba inscripta dentro de una corriente orientada hacia la benignidad penal practicada y observada en la Audiencia de Buenos Aires en la última década del siglo XVIII, que se entroncaba a favor de una reforma de la justicia criminal, bien perceptible en la Península durante la segunda mitad del siglo.

A pesar de que muchos compartían la opinión del cura Morales, estos desarraigados se habían favorecido en parte con la política fundacional de pueblos, villas y fuertes. En ese proceso la autoridad había legitimado la existencia de nichos ecológicos donde en ocasiones cohabitaban vagabundos y ladrones.

El Gobernador Intendente de Córdoba, Marqués de Sobremonte, escribió en un informe referente a las fundaciones efectuadas en San Juan de la Frontera, que si bien la Real Audiencia de Chile había autorizado a esta gente el uso de la tierra, éstos no la merecían porque, “no viviendo en forma de pueblo, estando tan distantes del pasto espiritual y sin ser de ninguna utilidad al erario porque por su constitución no pagan tributos no merecen las tierras que poseen y solo viven ociosa e inútilmente en sus ranchos infelices, robando el ganado de las haciendas inmediatas . ..”.

Lo cierto es que para redefinir la política de frontera o crear las mejores condiciones productivas que impulsaban los Borbones era necesario extirpar las manifestaciones que se consumaban al margen de la ley y disciplinar la vida de los sujetos. En ese horizonte, los jueces rurales, representantes del poder y el castigo en el mundo rural, eran la pieza clave al momento de contener a la chusma desarraigada.

Renegados y merodeadores en Cuyo

Mestizos, indios, mulatos, zambos y blancos de orilla. Estos eran los individuos que recorrían los pagos del Corregimiento de Cuyo. La política de fundación de pueblos y villas no tuvo en estas regiones mucho éxito. Los amplios y poco vigilados espacios y el tipo de actividad productiva, hacendil-vitivinícola, favorecieron la constante migración.

La ociosidad, el vagabundaje, la violencia y el robo fueron algunos de los problemas a los que debieron hacer frente las autoridades.

A fines del siglo XVIII el Marqués de Sobremonte, máxima autoridad de la Intendencia de Córdoba, elaboró dos informes pormenorizados de la situación política económica, social y militar de su jurisdicción. En cada uno de ellos le asignó singular importancia a la población que vivía diseminada en la campaña de San Juan de la Frontera.

“En la jurisdicción de ésta, se hallan más que en otra, dispersas varias familias de mestizos e indios por aquellas dilatadas llanuras y quebradas, que de tiempo inmemorial viven de ésta forma, sin que los jueces sean bastantes a vigilar sus operaciones, ni pueda alcanzarle el pasto espiritual y es de presumir que al quererlos sacar de éste género de vida para reducirlos a población, se profuguen los más porque aborrecen la sociedad”.

Las afirmaciones del funcionario confirman que durante décadas, en las torcidas quebradas y vastas llanuras de la jurisdicción, vivieron hombres que forjaron formas de vidas que no guardaban relación con el nuevo espíritu reformista de la autoridad, ni tampoco con el celo misional de la curia provincial.

Quién era quién

Un padrón de habitantes levantado en 1777 arroja para San Juan una población de 7.684 individuos, distribuidos entre casados, viudos solteros y párvulos. Si a ese total se le sustraen los 2.439 españoles, quedan 5.222 repartidos entre mestizos, indios, negros y mulatos que representaban el 68% de la población.

Es difícil inferir el número de “blancos de orillas,” un importante grupo social que no reunía las cualidades “morales”, la pureza de sangre, el apelativo de “don”, un puesto en la gestión política y una renta determinada, tan necesarios en una sociedad jurídicamente compartimentada. Se ha podido determinar que el 35% de la población española de San Juan poseía aquel apelativo.

El relevamiento, realizado en esta provincia por el notario público don Andrés Jofré, permite saber que San Juan de la Frontera era una de las regiones en las que el mestizaje fue un fenómeno generalizado y donde la inmigración jugó un rol fundamental.

Esta jurisdicción ofrecía ciertas características que permitían a los individuos recorrer los pagos con un importante grado de libertad a pesar de los intentos estatales por sujetarlos a pueblos y villas. Es de suponer entonces que muchos de ellos, escapando de los rigores laborales, el brazo represor de la ley y las levas forzosas, encontraron en San Juan un mayor resguardo. Esto era así, a pesar de que en los extramuros de la ciudad comenzaba la tierra de nadie y se imponía la ley del más fuerte.

Estadísticas de criminalidad

Una interesante aproximación a la criminalidad en San Juan durante la segunda mitad del siglo XVIII estableció, sobre la base de 250 casos, que el 32% de los actos delictivos acaecían en la ciudad, mientras que el 67,4 en los pagos y villas de Jáchal, Valle Fértil, Mogna, Gualilan, Calingasta, Lagunas, Pedernal y Puyuta. Si se observa aisladamente, la ciudad muestra un alto porcentaje de criminalidad, pero esa cifra se relativiza si pensamos que las zonas rurales concentraban más del 60% de los casos. Estos eran los afuerinos que estacionalmente se dejaban caer sobre el oasis mayor, para conchabarse en las haciendas y viñas, gastaban su salario en pulperías y fandangos, y se transformaban en renegados sociales cuando se trenzaban a muerte en alguna pendencia.

Bandos: prohibiciones a toda voz

Las autoridades del corregimiento redactaron un importante número de bandos orientados a consolidar el orden público y a contener a los marginados. Los bandos eran un mandato dirigido a todos los habitantes. Contenían un conjunto de disposiciones de carácter general sobre diversas materias: prohibición de llevar armas o de correr por las calles a caballo, de vender vino y aguardientes en las pulperías, de comprar objetos o mercancías a criados y esclavos, o de realizar carreras de toros. También prevenían sobre el hurto de ganado o establecían la expulsión de vagabundos y holgazanes de la ciudad.

Había bandos inspirados en reales cédulas, decretos y ordenanzas metropolitanas, y otros que estaban dirigidos a resolver una problemática concreta; éstos últimos eran elaborados por gobernadores y corregidores a solicitud de la elite que integraba el cabildo.

El bando se ubicaba en el nivel más elemental del cuerpo jurídico. Su publicación y aplicación era accesible a todos, a diferencia de los textos legislativos, reservados a lectores entendidos, funcionarios y algunos vecinos. Lo reducido del texto, la formulación sencilla y el tratamiento de pocas y cotidianas problemáticas hacían que el bando fuera accesible a todos los sectores sociales. Era publicado con la mayor pompa posible, a voz de pregonero y al son de cajas de guerra, fijados en las puertas del cabildo y en los parajes acostumbrados, a fin de que nadie pudiese alegar ignorancia.

Morosidad judicial

La sola promulgación de los bandos no suponía la contención de los supuestos excesos cometidos en la ciudad y el mundo rural; su operatividad dependía de la eficacia de los funcionarios judiciales, que por lo general eran hacendados y comerciantes.

A diferencia de la Intendencia de Córdoba, en la que a partir de 1785 se observó un importante incremento de los procesos judiciales, en el corregimiento de Cuyo, que dependió hasta 1776 de la gobernación de Chile, se dejó sentir desde muy temprano cierto centralismo judicial que retrasaba el ejercicio de la justicia. El aparato judicial no funcionaba de manera fluida; más aún, la norma explícita, que era la que debía limitar cualquier arbitrariedad de los jueces, era por lo general omitida.

Que se le rapen las cejas

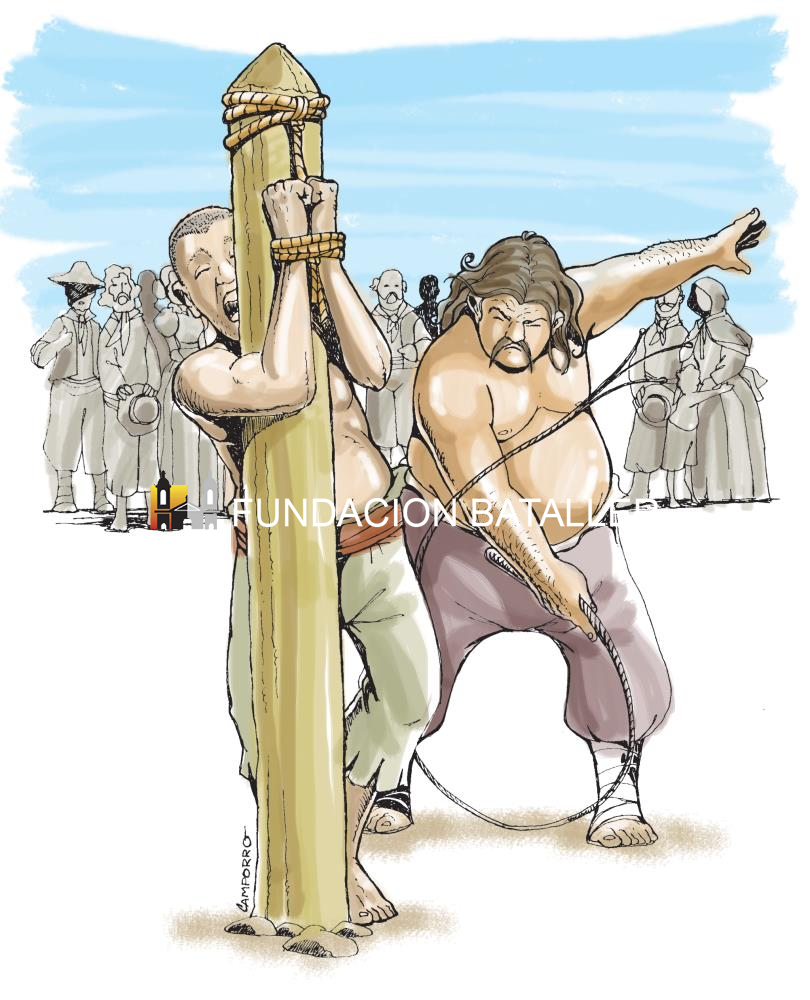

Las penas corporales abundaban para aquellos que ponían en peligro el orden público.

El 13 de febrero de 1762 el gobernador Félix Barroeto, a consecuencia de los continuos robos de ganados, emitió un bando que era explícito al momento de definir sanciones:

“Que el primer hurto que cualquiera siendo mestizo, mulato, zambo o indio, si fuese de una cabeza de ganado mayor y dos de ganado menor, se les diese doscientos azotes y se le cortase el pelo y se le rapase las cejas, que si fuese de dos cabezas de ganado mayor y cuatro de menor, a más de cuatrocientos azotes y se le cortase el pelo y afeitase las cejas desterrado por un año a cualquiera de los presidios de Valdivia, Isla Juan Fernández...., creciendo la pena según el aumento de los ganados mayores y menores y la pena de los años de destierro”.

El destierro fue aplicado a los transgresores de los bandos y manifestaba la rigurosidad con que se asumía la prohibición. Sin embargo, este intento de darle mayor eficacia y celeridad a las causas, no supuso un descenso en los actos consumados al margen de la ley.

Más adelante, el gobernador Barroeto escribió con respecto a los delincuentes que, “si creciese a tanto la insolencia del delincuente que castigado dos veces con poco temor de Dios y de la Justicia Real, reiterase tercer hurto de una o más cabezas de ganado mayor, de dos o más del menor, se le aplicase la pena ordinaria de muerte que establecen las penas reales”.

Cárceles vip

La penas ejemplificadoras no tenían la misma connotación para los españoles, ya que según el bando debían ser remitidos con sus causas a la Real Audiencia de Chile, a “fin de que se determinase lo que fuese de justicia”. La cárcel para la plebe de Santiago funcionaba en un edificio adyacente al de la corporación municipal; sus altos eran utilizados como presidio de cámara -cárcel de corte o prisión de estado- para el beneficio de los aristócratas que hubiesen caído en desgracia con la justicia.

No es común tampoco encontrar en los bandos de buen gobierno normas que escarmentaran físicamente a quienes formaban parte del cabildo. En los juicios de residencia y juicios políticos, los representantes del poder político eran por lo general absueltos, previo pago de una multa.

La reorganización territorial, traducida en este caso en la creación de villas y pueblos, repercutió abiertamente en el comportamiento migratorio del bajo pueblo y fue el ejemplo más acabado de la nueva política poblacional de la casa borbónica. Si bien esta política fue perseguida con empeño por los funcionarios ilustrados, estaba signada al fracaso, no solo por la lógica resistencia de bajo pueblo, sino también por los intereses terratenientes que se opusieron al traslado de la mano de obra y a la entrega de extensiones de tierras que las consideraban de su propiedad. A pesar de la rigurosidad de las penas y el intento por reducir a estos hombres a pueblos y villas, el espíritu libertario de esos hijos del mestizaje continuó viviendo en apartados y desconocidos parajes convertidos en renegados y merodeadores.

Delincuentes y prejuicios

La fuente principal a la hora de reconstruir las modalidades de vida de aquellos que eran considerados delincuentes en el siglo XVIII es la judicial. Por ese motivo estas personas siempre emergen como renegados.

Los documentos de la época hablan de vividores, ociosos, mal entretenidos, vagabundos, amancebados, chusma, gente perdida y plebeya. El discurso de los bandos y ordenanzas era una criminalización a priori.

Competencia con la iglesia

Los curas y doctrineros de la campaña cumplían un papel importante en el proceso de reordenamiento social. Se encargaban que los inquilinos, arrieros y empleados de las haciendas concurrieran a misa y cumplieran los preceptos de la iglesia.

En más de una ocasión hubo conflictos entre el poder civil y eclesiástico, sobre todo cuando la iglesia se arrogaba la aplicación de algunas de medidas que eran resorte de las autoridades laicas. Esto ocurrió, por ejemplo, cuando el cura propietario de Mendoza prohibió en 1724 la corrida de toros los días de fiesta religiosa, amenazando con la excomunión a los participantes del juego y a los ediles que los permitieran.

El cabildo reaccionó de inmediato y envió un escrito en el que manifestaba que nunca nadie se había opuesto a tales festividades en el día del apóstol Santiago, menos el cura, quien en reiteradas ocasiones se había beneficiado con la venta de los diezmos el mismo día.

Juego prohibido

La taba era uno de los juegos más prohibidos por los bandos del siglo XVIII. Donde se desarrollaba, era habitual el consumo de alcohol y por lo tanto las peleas.

Dos mundos

Los procesos judiciales dejaban mucho que desear. Giraban en torno a juicios de valor emitidos sobre una persona que se decía era ladrón, vagabundo o tenía una vida escandalosa. Pero el enfrentamiento más traumático fue entre la cultura oral de la mayoría de los procesados y el mundo letrado de la justicia, cuyas normas y procedimientos eran dominados por la pluma y el saber leer. El reo se encontraba desamparado porque el arte de las letras estaba en manos de unos pocos.

Algunos trabajaban

Muchos de quienes eran señalados como delincuentes no tenían una vida desarraigada. En ocasiones cumplían funciones en haciendas y viñas cuyanas, trabajaban como arrieros, carreteros u ocupaban oficios menores en la ciudad. Eran los clientes de los rústicos comercios que la autoridad intentó disciplinar con un discurso moralizador y represivo. En las “chinganas” que tenían lugar en las pulperías, generalmente alcoholizados, dejaban traslucir su lado más áspero.

* Esta nota es una síntesis del artículo “Genealogía, mestizaje y transgresión social: una aproximación a las identidades populares. San Juan de la frontera 1750-1780”, publicado en la Publicación Nº 1 del Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan, San Juan, 2008.

* El autor es Profesor en Historia y Geografía, Ayudante de Investigación en el Proyecto “Viticultura en Cuyo y el Valle Central de Chile (1700-1850)”, dirigido por Pablo Lacoste,

Instituto de Estudios Humanísticos Abate Juan Ignacio Molina, Campus Lircay, Universidad de Talca, Chile.

Volver al índice de trabajos de Mario Solar Mancilla

Los primeros sanjuaninos