La Gran Aldea

La muerte de don Blas

Cuando doña Genoveva volvió del almacén lo encontró a don Blas como sentado en el rústico banco de pino adosado a la pared. En un extremo del banco, en la trébedes de hierro, una palangana enlozada, vieja y desconchada, estaba mediada de agua jabonosa recién usada. Una toalla pendía de un clavo en la pared, un pan de jabón amarillo, usado, húmedo y fragante, se oreaba sobre una tablita en el piso de tierra apisonada. Don Blas, de cerca de ochenta años, estaba como sentado en el banco y si no fuera porque la cabeza cana y la barba blanca y rala habían caído para un costado en un definitivo acomodo a la gravedad, se diría que don Blas dormía. Al verlo, doña Genoveva, que volvía del almacén, lanzó un grito de angustia. Supo, de golpe, que don Blas estaba muerto. Se lo dijo la pesantez de esa cabeza, el cogotito frágil y como quebradito. Se lo dijo esa postura definitiva de pajarito muerto que también se da en los ángeles y ciertas estampitas de algunos santos. Doña Genoveva se persignó, se sentó al lado de don Blas le tomó las manos y se puso a llorar. El sol se escondía detrás de los eucaliptus; los pájaros volvían a sus nidos y sus ramas. Un rato después cesó el piar de los pájaros, calló el llanto de doña Genoveva y todo fue entrando en la sombra. Don Blas iba en el cortejo, iba con su cogotito quebrado y cabecita caída. Como un pajarito muerto. Entraba a las sombras con la humildad de un olvido.

Cuando doña Genoveva volvió del almacén lo encontró a don Blas como sentado en el rústico banco de pino adosado a la pared. En un extremo del banco, en la trébedes de hierro, una palangana enlozada, vieja y desconchada, estaba mediada de agua jabonosa recién usada. Una toalla pendía de un clavo en la pared, un pan de jabón amarillo, usado, húmedo y fragante, se oreaba sobre una tablita en el piso de tierra apisonada. Don Blas, de cerca de ochenta años, estaba como sentado en el banco y si no fuera porque la cabeza cana y la barba blanca y rala habían caído para un costado en un definitivo acomodo a la gravedad, se diría que don Blas dormía. Al verlo, doña Genoveva, que volvía del almacén, lanzó un grito de angustia. Supo, de golpe, que don Blas estaba muerto. Se lo dijo la pesantez de esa cabeza, el cogotito frágil y como quebradito. Se lo dijo esa postura definitiva de pajarito muerto que también se da en los ángeles y ciertas estampitas de algunos santos. Doña Genoveva se persignó, se sentó al lado de don Blas le tomó las manos y se puso a llorar. El sol se escondía detrás de los eucaliptus; los pájaros volvían a sus nidos y sus ramas. Un rato después cesó el piar de los pájaros, calló el llanto de doña Genoveva y todo fue entrando en la sombra. Don Blas iba en el cortejo, iba con su cogotito quebrado y cabecita caída. Como un pajarito muerto. Entraba a las sombras con la humildad de un olvido.

Al otro día, después del entierro, que fue escaso de gente y abundante en silencio, doña Genoveva, que tomaba mate y miraba para el lado del banco y la palangana, contó algunas cosas: Don Blas, el domingo anterior y como lo hacía todos los domingos, fue a la fonda de los Borrajo a juntarse con los amigos, jugar una brisca y tomar unos potrillos de carlón. En eso estaban Blas y sus amigos, en los escasos y breves placeres de los viejos, a veces rumiaban un recuerdo de la aldea lejana o reían una ocurrencia del juego. Era gente mansa, mansa y entregada a su destino, como el buey al yugo, como el laurel a la gloria. Anochecía, la sombra entró a la fonda y otra sombra se perfiló en la puerta. Esa “otra sombra” se arrimó a la mesa y se sentó al lado de don Blas. Hubo un embarazoso silencio, se cruzaron algunas miradas y continuó el juego. Pero, algo se había venido abajo. De pronto don Blas se levantó y dijo: “Bueno, muchachos, yo me voy a casa –y agregó ofensivo- ¡ciertas cosas me molestan! Se puso la gorra y, a pasito lento tomó para el poniente.

Cuando llegó a casa –continuó doña Genoveva- yo le noté algo y le dije: ¡Blas, hoy vienes temprano… y algo te pasó! Me pasa –dijo Blas- que yo no me siento con “ése”. Y ese “ése” salió como cargado de asco, como quien hurga en una pústula ¿Quién era? Inquirió Genoveva ¡Era el usurero ese! Y no pronunció el nombre. ¡Bueno, te preparo un plato de sopa y ya está, que no hay que gastar pólvora en chimangos! Y doña Genoveva avivó el fuego y puso la olla. Eran tiempos aquellos en que en los pueblos podía haber un usurero. El usurero estaba en el pueblo, hablaba con la gente, era un vecino más pero ¡era usurero! Y podía estar en la casa de muchos pero no estaba en el corazón de ninguno. ¡Sí señor, la gente de entonces tenía una particular forma de ser: la práctica del trabajo les daba una reserva moral que no transigía con la ignominia, sí, señor, tiempos raros aquellos!.

Doña Genoveva tomó otro mate, volvió a mirar al banco y la palangana y continuó: El martes vino Morales, el milico, y le avisó a Blas que en la comisaría querían hablar con él. Blas se puso el saco, y la gorra, lió un cigarrillo y se fue con el milico. Cuando partió –dijo doña Genoveva- el corazón me dio un vuelco: ¡Nunca había visto a Blas al lado de un policía! Doña Genoveva sacó una silla baja y se sentó en la puerta a esperar a Blas. El corazón le decía cosas y ella, para alejarlas, pensaba en Galicia, que las rías, que la lluvia, que el buey, que los percebes, que las castañas, y tanto dale se quedó dormida.

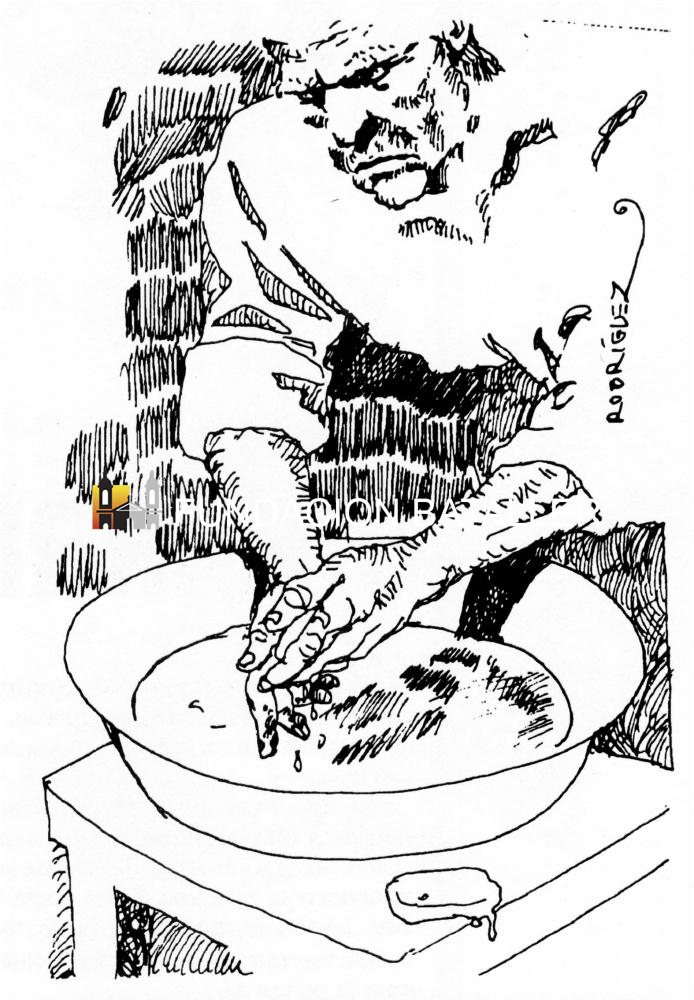

La voz de Blas la despertó: ¡Vamos Genoveva, entra y dame agua y jabón! La voz de Blas sonaba como un desencanto, como un niño en la noche. Entraron, doña Genoveva entibió agua, la echó en la palangana y le alcanzó a Blas un jabón y la toalla. Y, como Pilatos, pero mucho más que Pilatos y por otra cosa que Pilatos, don Blas empezó a lavarse las manos. El agua se tiñó de un color a tinta, que es el color de la sangre de los usureros. Doña Genoveva tiró el agua de la palangana y volvió al lado de Blas.

¿Qué pasó, cuenta, qué pasó? Y Blas contó: Me llamaron por lo del domingo con el usurero (el usurero era pariente del comisario). Me preguntaron por algo de política y si yo era comunista. Luego me pintaron los dedos y los pusieron en un papel. Yo le dije al comisario: ¡No me hagas esto, Esteban, tú sabes que yo no soy comunista y que la cosa viene por otro lado. El se rió y me dijo: Vaya, don Blas. Y yo le dije: ¿Y quién, Esteban, quién me devuelve el honor ahora?... y me vine.

Y agregó doña Genoveva: Por tres días se lavó las manos tarde y noche, al cuarto día se murió. Me decía que ya era como un saco vacío. Le habían quitado la honra.